记者节,向曾揭露日军暴行的记者致敬!

有一份职业叫记者

有一种力量叫新闻

有一个节日叫记者节

2000年,国务院正式批复中国记协《关于确定“记者节”具体日期的请示》,同意将中国记协的成立日11月8日定为记者节。

今天是记者节,我们将祝福与敬意,送给所有在路上的新闻工作者。

中国记者最早发出南京大屠杀报道

近年来,南京市方志办研究人员找到了最早以自身经历报道侵华日军在南京屠杀的中国记者的文章。

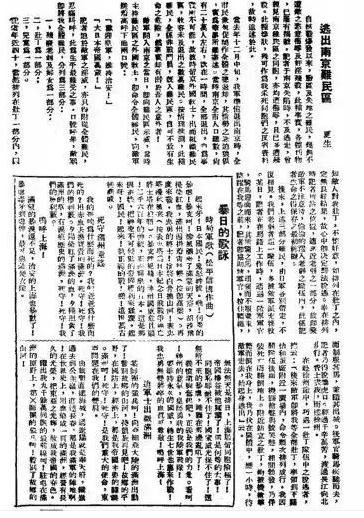

1938年1月22日在汉口出版的《血路周刊》第2期上,刊载了一篇题为《逃出南京难民区》的纪实报道,作者署名为“更生”。

《逃出南京难民区》的开头即称“记者于南京失陷时,不及逃走,曾亲见南京难民区之同胞,亦均遭侮辱,且已多遭残杀。此种惨状,殊可作为我未死之同胞们之反省资 料”。

从内容和出版时间可知,这一篇文章应该是一名曾陷于南京的记者,逃出时于1937年底至次年1月中旬之前写成。

《逃出南京难民区》写成于1938年1月22日之前,那时候南京大屠杀还在进行中。

于是,这篇文章是见证南京大屠杀真相的早期传播的重要中文文献,也从侧面展示了中国记者在战乱逃难时不忘新闻写作,及时向全国发布真相的敬业精神。

第一个使用“南京大屠杀”一词的是美国记者

第一个使用“南京大屠杀”一词的是美国《纽约时报》当时冒险留在南京的记者德丁。

南京大屠杀发生时,德丁亲眼目睹了侵华日军在城内烧杀淫掠的滔天罪行。

作为一名记者,迫切的使命感让他急于把这件事报道出去。

1937年12月18日,德丁从美国炮舰上用无线电拍发的新闻稿《关于南京大屠杀的报道:“俘虏全遭杀害;日军在南京的暴行扩大”》登上了《纽约时报》的头版。

德丁在他的新闻稿中写道:

“难民区收容的中国兵大部分被集体枪杀了。肩膀有背负背包的痕迹,或者有其他记号说明他们曾经是当过兵的男人,挨家挨户一个不漏地搜查,凡是可能的人都被集中起来屠杀了。很多人在发现的现场就被杀死了,其中有与军人毫无关系的人,有伤兵和普通市民。15日记者在12小时中,就曾3次目击集体屠杀俘虏。”

英国记者田伯烈

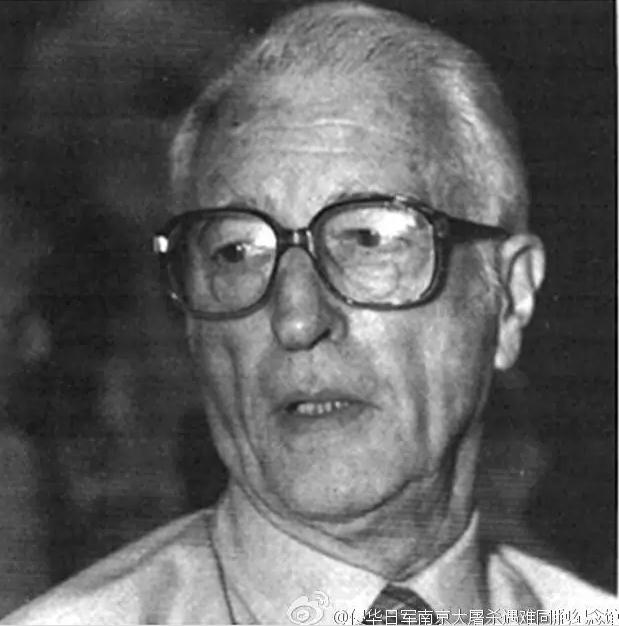

田伯烈,1898年出生于澳大利亚,后去英国定居。1928年任英国《曼彻斯特卫报》驻北京记者。

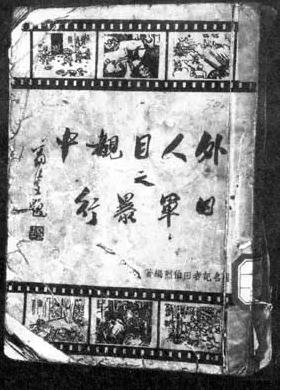

南京沦陷后,日军制造了南京大屠杀。田伯烈大量收集了南京大屠杀的第一手资料,写成了《外人目睹中之日军暴行》一书,并于1938年6月在英国出版,引起轰动。

田伯烈身为新闻记者,曾将所见所闻的日军暴行,拟成电稿,发回《曼彻斯特导报》。不料上海日方的电报检查员向当局请示后,加以扣留,屡经交涉,都没有成功。

为了证明其所发电稿的真实性,他从各方面搜集到了许多确凿的凭据,由于事态之惨,出人意料,他认为这些凭据大有公诸世界的必要,于是出版了这本书。

日军占领南京之初,在现场作战地采访的有5名西方记者,第一个报道南京大屠杀的记者是芝加哥每日新闻记者。

《纽约时报》的德丁

《芝加哥每日新闻》的斯蒂尔

美联社的耶茨·麦克丹尼尔

路透社的史密斯

美国派拉蒙电影公司摄影师阿瑟·门肯

不仅如此,《新华日报》、《中央日报》、《大公报》、《救国时报》等中国媒体也秉笔直书,以精确细腻的观察和生动可感的笔触揭露了日本侵略者的暴行,这些报道至今仍不失其珍贵价值。

日寇以空前之兵力进攻南京,肆行残暴,且对居民区域,残酷轰炸,以至街市为墟,死伤遍地。我国文化古迹珍藏亦多毁于寇手。

据伦敦《每日邮报》南京通讯员称,彼亲见寇军将我军俘虏三百名,一律加以枪毙。沿江一带,尸身狼藉。日军汽车,在街上驰驶,碾过路上男女老少之尸身,血肉模糊,断手刖足,惨不忍睹。

——《救国时报》

正是因为有了这些秉持着正义与良知的前辈们,我们才有机会接近真相,还历史以本真。

记者节,让我们铭记历史,向勇于揭露侵华日军暴行的记者们致敬!向所有坚守在岗位上的记者们致敬!

本期编辑 | 赵伊汉

内容来源丨《南京日报》、新华社

发布日期

2018-11-08