117岁生日快乐|向南京大屠杀期间表现出非凡勇气的南大师生致敬

今天,南京大学117岁了,百年沧桑历尽,见证世纪变迁。

今天,为致敬南大人在南京大屠杀期间所表现出的非凡勇气,我们有必要充满敬意地说一句“生日快乐”!

1“知、仁、勇”

“大哉一诚天下动,如鼎三足兮,曰知、曰仁、曰勇。千圣会归兮,集成于孔。下开万代旁万方兮,一趋兮同。踵海西上兮,江东;巍巍北极兮,金城之中。天开教泽兮,吾道无穷;吾愿无穷兮,如日方暾。”南大校歌的歌词,听起来气势雄伟磅礴。

82年前南京大屠杀期间,南大前身金陵大学的老师不顾个人安危,留守南京,校园则作为难民收容所,守护数万难民。

南京大学历史学院院长、中华民国史研究中心教授、南京大屠杀史与国际和平研究院研究员、侵华日军南京大屠杀史研究会会长张生教授说:当年,日军轰炸南京后,金陵大学做出西迁决定,留下少数老师留守南京。

1937年11月,准备成立南京安全区时,当年留下来的历史系教授贝德士和齐兆昌先生、陈嵘老师等主动提出,开放校园作为难民收容所。

贝德士

齐兆昌

陈嵘

“当年金陵大学的北大楼、东大楼、西大楼,校园里、老师住宅、金陵中学、美国小学,都属于金陵大学系统,总共住了5万左右难民。贝德士等老师白天要在校园内守护难民,晚上还要值班,防止日本兵夜里抢劫难民财物、强奸妇女。”张生教授介绍,当时金陵大学设置粥厂,一天为难民提供两顿米粥。

由于长时间只能吃稀饭,很多难民营养匮乏,患了脚气病。贝德士等人想办法从上海运来蚕豆,为大家补充维生素。看到难民营里的孩子需要营养,他们又从上海运回奶粉和鱼肝油。

金陵大学北大楼(今南京大学鼓楼校区内)难民收容所

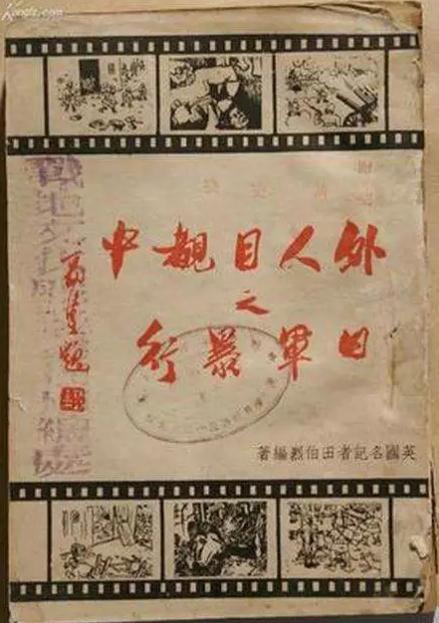

贝德士先生作为历史学家,在此期间保存了大量历史资料,成为金陵大学当时最勤奋的“通讯员”。他将国际安全区美国传教士的书信、日记等文书提供给英国《曼彻斯特卫报》记者田伯烈,由田伯烈写成《外人目睹中之日军暴行》,在国际社会影响很大,以此向日本军方施压,后来也成为东京审判起诉方的重要证据。

1938年1月,美国外交官重返南京,贝德士每天向美国大使馆报告日军暴行。他还通过秘密方法把大量信件传到大后方。现在大家看到安全区的档案很多都是贝德士收集的。上世纪50年代,贝德士回到美国后,在耶鲁大学整理了一本《贝德士文献》,收集了国际友人威尔逊、马吉等人的信件,形成6张光盘的耶鲁文献,存放在耶鲁神学院图书馆。

从上世纪60年代起,高兴祖等4位南京大学的老师带着7名学生,利用学术界短暂的平静期,对南京大屠杀进行调查,成果被油印出版,成为南大历史系的教材。

1979年3月,高兴祖老师的研究成果从油印本变成了白皮书,成为国内最早的关于南京大屠杀记忆的著作。

上世纪90年代,南大师生又查到耶鲁档案,把第三方证据率先向世界展示,在学术界形成重要影响。”

张生教授说,目前在南大校史馆、档案馆里均有当年师长救助难民的事迹展示。“贝德士等师长们以他们的正直、勇敢的精神,始终激励着我们,成为南大的大学精神所在。”

青年时期的南大历史系教授高兴祖,他被业界誉为“南京大屠杀研究第一人”

现在,南大鼓楼校区已成为国家重点文物保护单位。

一代代南大学子和来自世界各地的参观者在这里,了解这些师长曾经做出的超越教师、传教士等身份的杰出贡献。

如今的南大鼓楼校区北大楼

审校 | 李凌 赵伊汉

本期作者 | 俞月花

编辑 | 赵伊汉

发布日期

2019-05-20