34年前纪念馆开馆仪式上有三位日本友人……

1985年8月15日

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆正式建成揭幕

在所有参与仪式的嘉宾里

仅有的外宾恰恰来自日本

他们是谁?

他们又是如何看待纪念馆建成的呢?

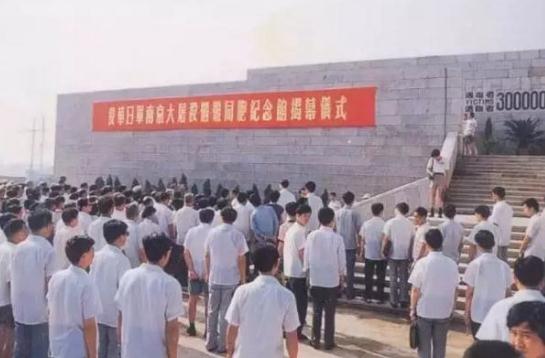

纪念馆建成揭幕仪式

1

看到“万人坑”遗址深受触动,决心参加纪念馆揭幕仪式

1985年5月7日,42岁的日本人高币真公跟随日中劳动者交流协会第一次来到南京。

据高币真公介绍,他们是专门到江东门“万人坑”遗址进行实地考察的。

累累白骨震撼了每一位协会成员的心灵。他们清醒地意识到,只有正视历史,才不会重蹈覆辙。

协会前往江东门“万人坑”遗址考察(高币真公提供)

纪念馆建造照片(高币真公提供)

协会成员获悉当年8月15日侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆将正式对外开放,于是回国后,他们便开始策划来馆参加揭幕仪式的事宜。

1985年6月,高币真公与协会成员一道,以协会名义,给南京市总工会写了一封言辞诚恳的信,希望能够参加仪式。

7月27日,南京市总工会在回信中这样写道:“对于你们提出参加仪式的请求,我们很感动。你们这种心情会传达给南京市民。”

高币真公回忆说,在多方协调下,1985年8月13日,日中劳动者交流协会的日方代表正式获邀参加纪念馆开馆仪式。

2

“纪念馆作为日中不再战、日中友好的新基点”

1985年8月15日,协会派出以团长市川诚、团员平坂春雄和山田顺三为成员的代表团,参加了纪念馆建成揭幕仪式。

他们也是参加仪式的仅有的三位外国友人。

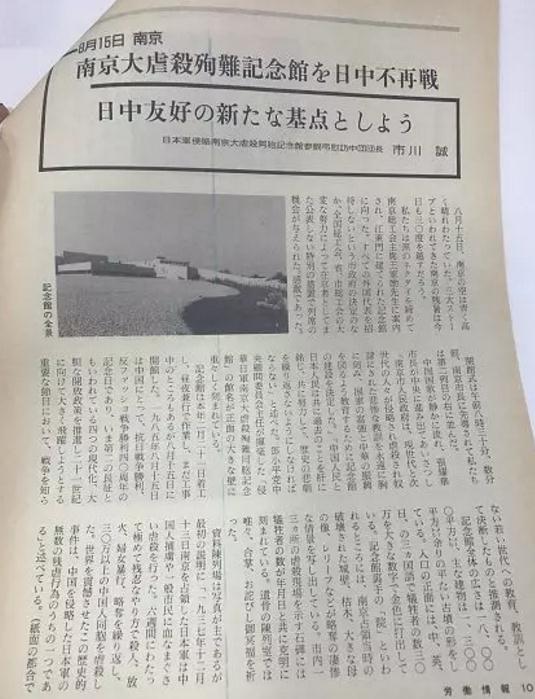

后来,市川诚把参加仪式的过程写成一篇纪实《纪念馆作为日中不再战、日中友好的新基点》。他这样写道:

1985年8月15日,对于中国人来说,这一天是反法西斯战争胜利40周年纪念日。上午八点半开馆仪式正式开始,我们站在队伍的第二列。

首先,奏唱中华人民共和国国歌,接着,南京市长张耀华致辞。

他说:“侵略战争这段历史永远铭刻在后辈心中。中国人民和日本人民共同铭记过去的历史,一同努力,让历史悲剧不再重演。”

市川诚撰写的纪实

参加仪式的代表之一平坂春雄也在回忆录中写道:“对于不了解日军侵略战争的日本人来说,纪念馆会给他们带来巨大冲击。”

参加仪式的日本友人赠送了南京一座“镇魂之钟”。上面刻着:“对侵华战争反省并谢罪,悼念死难者之灵”。

3

“中国展览表达和平愿景,但在日本很少看到这种表述”

一晃时间过去了34年。

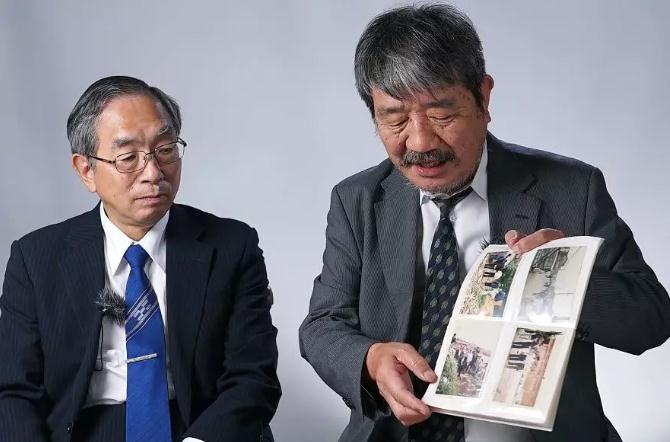

高币真公已是76岁的老人,他与另一位日本友人伊藤彰信再次来到了南京,录制口述史、走访历史遗迹。

高币真公说:“在日本我看过南京大屠杀相关书籍和影视作品。这次来馆参观收获很大,纪念馆用很多详实的资料再现历史。我希望更多日本人来看看展览。”

伊藤彰信、高币真公参观纪念馆

对伊藤彰信来说,纪念馆并不陌生:2005年第一次来到南京,2009年他曾随团来馆参加纪念碑揭幕仪式,2014年及其之后的每一年,他都会来南京参加南京大屠杀死难者国家公祭仪式。

伊藤彰信说:“2005年纪念馆还是一个小馆,多年来纪念馆不断翻新展览,让观众能够深入理解历史。参观过程中让我印象最深的是,不管是侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,还是中国人民抗日战争纪念馆,都会在展览结尾部分表达和平愿景,比如会呈现‘前事不忘,后事之师’这样的表述。但在日本博物馆中,很少看到这种表述。”

4

呼吁中日两国人民加强交流

对于推进中日友好交流,高币真公说:“日本人民要多来看看中国的变化,中国人民也去看看日本的变化。双方只有在交流的基础上,才能对历史进行深度思考和学习。”

伊藤彰信特别强调中日友好的根基在青年人身上。他说:“在日本舆论调查中,日本年轻一代对中国的认识存在较大偏差,希望更多日本青年人来中国看一看、学一学,加强青年交流。”

伊藤彰信(左一)、高币真公(右一)在纪念馆录制口述史,高币真公展示协会拍摄的纪念馆建设照片

审校 | 李凌 赵伊汉 俞月花

编辑 | 潘琳娜

发布日期

2019-06-19