闪光的足迹|我馆在西柏坡做典型发言

今天上午9点,由中宣部、中央文明办指导,中宣部宣教局、中国文明网、人民网主办的“闪光的足迹——我在爱国主义教育基地等你”大型网络文明传播首场活动在红色圣地河北西柏坡举行。

我馆与中国人民抗日战争纪念馆、井冈山革命纪念地、东北烈士纪念馆等37家爱国主义教育基地参加了此次活动,并一同向公众发出视频邀请。

在活动座谈会上,我馆馆长张建军做了题为“立足国际化、仪式化、标准化,发挥新时期爱国主义教育示范基地作用”的发言。

近年来,我馆认真贯彻习近平总书记“这座纪念馆在我们实现中华民族伟大复兴的中国梦和两个一百年的进程中具有节点性和标志性作用,要充分发挥这个教育基地的作用”的指示精神,立足于南京大屠杀历史资源优势,以“世界记忆 家国情怀”为理念,进行了三个方面的探索。

用群众语言讲好爱国故事,推进爱国主义教育大众化

作为全国首批爱国主义教育示范基地,近年来,我们组织专家对厚重史料进行了再研究、再翻译,出版了《南京大屠杀史实展》图集,将枯燥的史料文字以适合大众阅读的方式呈现;

针对青少年群体专门编写了以一篇篇小故事组成的《紫金草》丛书,以及绘本《烙印·1937》等。

纪念馆于2016年成立的江苏省新型重点高端智库“南京大屠杀史与国际和平研究院”,为大众化史学研究提供了重要的智力支持。

我们将仪式教育活动常态化,以扩大观众的参与度、增强参观体验感。

讲解、文艺、急救、文物等各专业志愿者融入场馆运行的全过程。

每天开馆前邀请12名观众共同撞响和平大钟,每月组织升旗仪式……

在平时,结合传统节日和各抗战纪念日,以快闪、徒步、骑行等多形式进行史实传播。

专门为临赴海外留学的南京学子开设“行前一课”,配以标准化课程,打好作为一个中国人的底色。

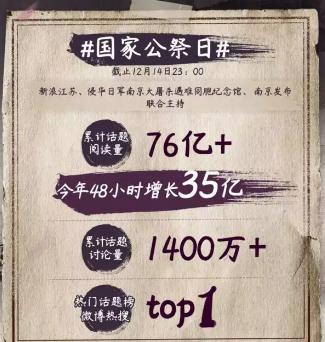

我们组建了专业的内容生产团队,打造以官方微信、微博、中英日多语种网站以及抖音等平台为一体的传播矩阵,采用短视频、H5、网络直播等方式,为观众提供更多有温度、有感情的传播产品。《2018清明祭》视频全网受众上亿人次,成为爆款的爱国主义教育产品。微博设置的#国家公祭#话题阅读量达15.6亿。

目前,纪念馆微博粉丝数超32万,成为国家网信办表扬的“百佳”,微信关注人数超72万。此外,纪念馆正在筹建面向世界的南京大屠杀影像档案数据中心,建成后将面向公众免费开放。

推进史实传播国际化,用世界语讲好中国故事

在每年国家公祭仪式期间,我们主动邀请国际友人后代、国际二战类文博场馆以及民间友好人士参加公祭仪式、家祭、烛光祭等系列活动,不断扩大纪念馆的“朋友圈”。

2017年,纪念馆牵头首创海外同步公祭,得到全球448个侨社团的支持参与,极大地促进了南京大屠杀历史的海外传播。

我们开办了紫金草国际和平学校,2年多已经培训2000多名来自30多个国家的境外青少年。

近年来,我们服务国家和外交战略,以“感恩”“致敬”“人性”等国际社会容易接受的视角,到法国、美国、捷克、白俄罗斯等国举办展览,得到海内外主流媒体的广泛关注和报道。

我们启动“艺术家驻馆创作计划”,扩大国际影响。专门邀请法国画家帕赫来馆采风创作,形成了一批以南京大屠杀、“慰安妇”问题为主题的作品。

为增进海外学界对南京大屠杀的了解,我们策划承办了历史认识与东亚和平论坛等一系列国际学术会议,通过主动设置议题增强学术话语权。

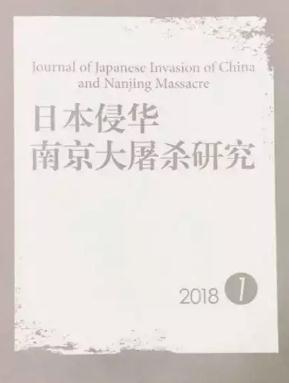

精选重点著作进行翻译出版,组织《人类记忆》等图书进入国家外译计划,编发中英日三语种版本《南京国际和平通讯》及馆刊《日本侵华南京大屠杀史研究》英文版等。该刊物是目前我国唯一拥有刊号的南京大屠杀研究学术期刊,已进入C刊扩展版。

推进场馆建设标准化,以机制保障夯实场馆发展根基

纪念馆现每年接待人数800万人左右,对场馆软、硬条件和服务质量提出了严峻的挑战。

纪念馆从2016年开始,逐步推进场馆运行管理的标准化建设。通过成立内控制度小组,制定纪念馆内控制度,进一步提高纪念馆风险防控能力和内部管理水平。

针对每年节假日的大客流状况,我们会同公安和属地制定运行计划,确保了安全有序。纪念馆是全国第一家免费开放试点单位,为进一步完善免费开放,提高观众参观体验感,我们正在进行观众参观预约方案的制定,准备年内实施。

最后,张建军馆长表示,“闪光的足迹——我在爱国主义教育基地等你”大型网络文明传播活动为全国爱国主义教育示范基地扩大影响提供了重要平台。

纪念馆将把握此次契机,做好线下主题活动策划和线上活动宣传报道,加强横向联动发声,配合做好活动的策划传播,为隆重庆祝中华人民共和国成立70周年营造浓厚社会氛围。

审校 | 李凌 俞月花

本期编辑 | 王山峰 赵伊汉

发布日期

2019-06-21