“南京大屠杀与我有什么关系”系列(8) | 鲁照宁:“打捞历史我不会停止”

“南京大屠杀这段惨痛的历史虽然已经成为过去,但我们中国人永远不能忘记!我出生在南京,我的根在这里,我有责任为自己的祖国、为自己的家乡做点事情。为了这段不能忘却的历史记忆,我还要不断征集和捐赠史料,在我这里,捐赠没有终点……”

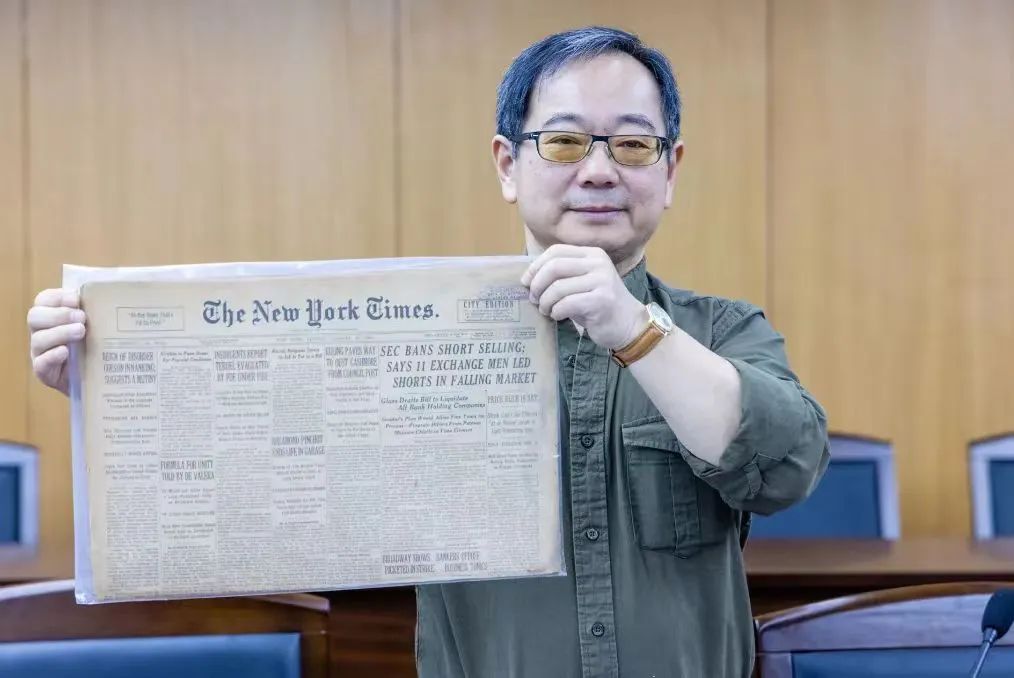

这是4月26日上午,美籍华人鲁照宁在第16次向纪念馆捐赠海外文物史料仪式上的发言。自2004年起,他持续近20年,为纪念馆在海外搜寻南京大屠杀文物史料,迄今已达2300余件(套)。回顾这20年走过的路,他坚定而动情地说,“打捞历史真相,不计成本,我不会停止,停止时是我安息时。”

我们身边有许多像鲁照宁一样的人,他们本身的工作与南京大屠杀历史无关,但他们却执着地用自己的方式或追寻或记录或传播历史真相,他们的精神值得我们学习。

“南京大屠杀与我有什么关系”系列今天推出第八集:《鲁照宁:打捞历史我不会停止》。

他生于南京,15岁流着泪离开家乡

鲁照宁,1964年生于南京鼓楼医院。那时他的家在南京中山路364号、366号。在离初中毕业还有两个月时,他随家人一同移民美国。时隔四十多年,他依然清晰地记得离开南京的那一天——1980年5月7日。“我全家三代6口人,上至80岁祖母,下至年仅7岁的妹妹,还有一个小弟弟,上了亲友包的一辆巴士去机场。”他微红着眼圈说:“那天全家都流泪。这一别不知何时回来。”对于生活了15年的城市,鲁照宁舍不得,对于一起长大的小伙伴,他也舍不得,“那个感受是很难形容的。”

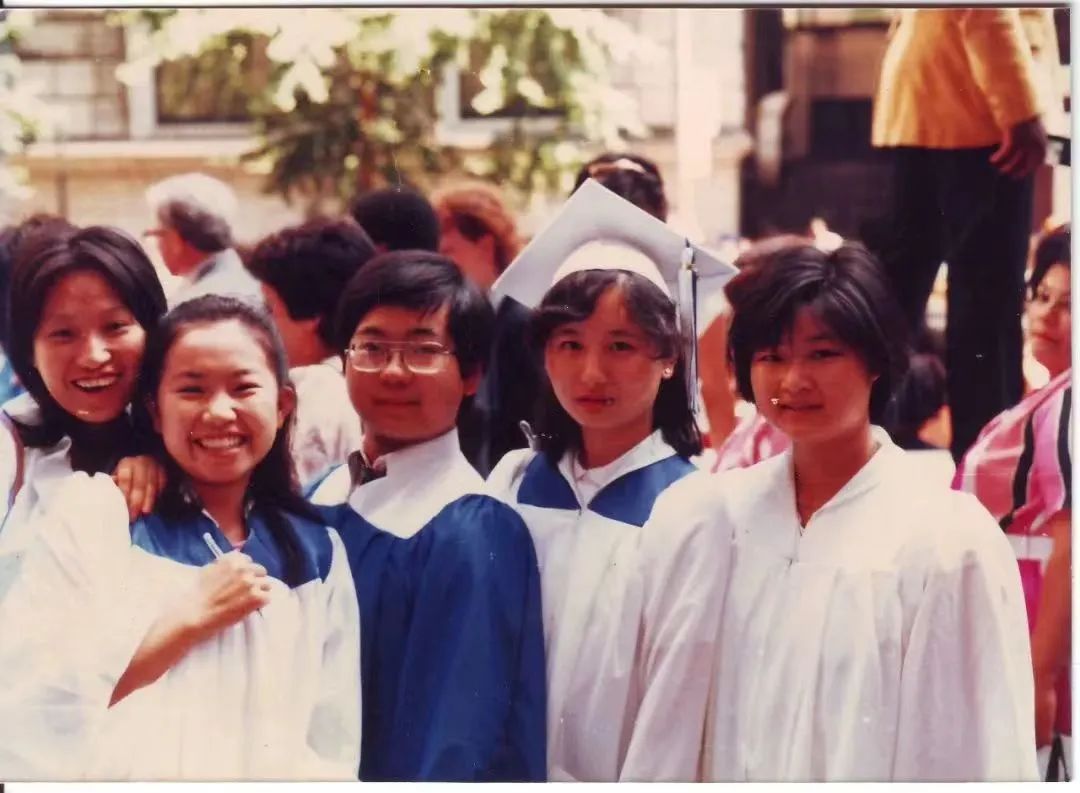

少年时的鲁照宁(前排左三)

初到美国一家人艰辛度日 他靠打零工赚生活费

初到美国的日子,“那真的是辛酸。”鲁照宁回忆,本来在南京做较为轻松的电工的父亲只能卖体力,做搬运工。而母亲在人家做保姆,每周只回来一天。“回来后妹妹就抱着母亲哭,说‘妈妈别走’。”

鲁照宁在美国读高中时,早上上学前、晚上放学后都在外面打零工,暑期做助教,自己赚生活费。“我书包里常常放电锯、电钻,帮人家修一修,赚几块钱,很满足。”

就这样,靠勤工俭学,鲁照宁完成了高中和大学学业,毕业后进入美国电力公司工作,成为一名项目督查。

鲁照宁年轻时

看到美籍华人张纯如的书,他辗转联系上纪念馆

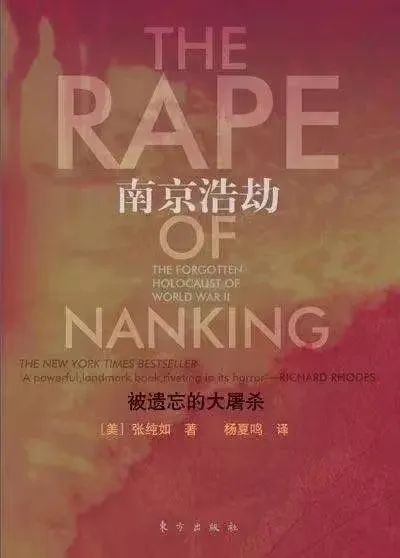

上个世纪末,鲁照宁在海外最大的华人报刊上看到了关于南京大屠杀的相关新闻。他马上联想到小时候母亲跟他说过,“日军侵华期间,外公被日本人打嘴巴,掉了两颗牙齿。”之后他开始有意识地了解这段历史。后来,他看到了美籍华裔作家张纯如的《南京浩劫——被遗忘的大屠杀》(The Rape of Nanking)一书。

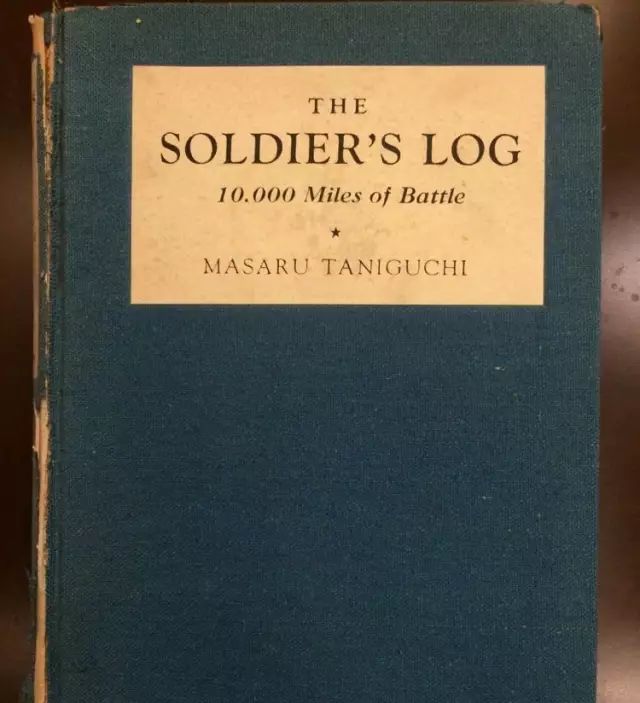

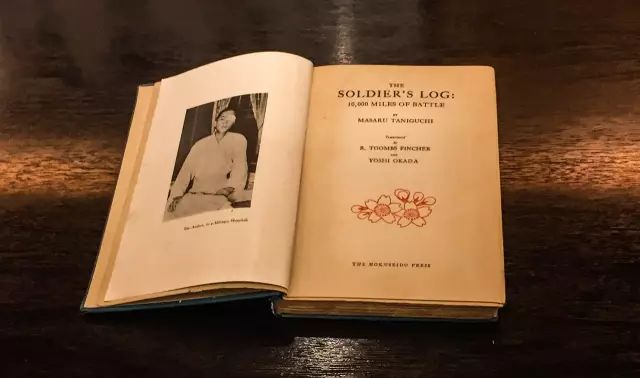

鲁照宁随即通过在美国《侨报》南京专版上的电话和中国南京北京西路2号的联系地址,找到中新社记者。通过中新社记者与纪念馆时任馆长朱成山取得联系。2004年春天,鲁照宁决定把他在美征集到的两本有关南京大屠杀的书籍捐赠给纪念馆。“一本是张纯如著作的英文版,一本是日本人写的南京大屠杀书籍。那是我第一次捐赠,我就承诺,我很愿意继续做下去,为家乡为纪念馆,把历史痕迹打捞出来。这样就每年开始,日复一日,年复一年,到了最后一心一意做下去。”

每天浏览网站 搜索关键词打捞历史铁证

此后,鲁照宁主要通过国外Ebay网,用NANKING、NANKIN、NANJING,或者China1937、WWII, WW2等关键词去搜索。他根据网站搜索结果再自己过滤,挑选具有重要性代表性的史料,以拍卖或一口价的方式打捞这些沉睡的史料证据。“史料类型多种多样,我更看重文献类的,他们是现实报道出来的,在当时绝对是真实的,有说服力和研究价值。”他说。

鲁照宁拿出了自己收入中的很大一部分钱,用于竞拍这些他认为十分有价值的物件。“其中有一次,在午夜拍卖会上,我看到一套期刊,从1937年卢沟桥事变到1939年,共六期。每一天发生的日本暴行都有完整记录在内。我当时担心自己不能追到每一期竞标(竞标截止时间正好是他睡得最沉的时候),就干脆标了封顶的天价1000.01美元。第二天早晨醒来一看,恰好1000.01美元,我拿到了!当时特别兴奋!”鲁照宁说,这样的“一掷千金”虽然心痛了点,但捐给纪念馆后能得到更好地保存,他觉得很有意义。

他将个人生活标准降到最低 家人从反对到支持

鲁照宁说,为了支持自己这份特殊的“爱好”,他经常加班赚取加班费。“去年一年工作了别人两年半的时间。我们正常一天工作8小时,超过的部分按1.5倍收入计。我有时熬通宵,有时周末加班。”生活支出上,他把标准降到最低,“一块表几十块,一件衣服几块钱,开最普通的车。”

按照鲁照宁在美国纽约电力公司的收入,他完全可以过上中产阶级生活,但他选择了极简。家里人和周围的朋友最初都很反对,“父亲希望我多照顾家里。朋友们认为我有这些钱,可以过得好一点。”然而,20年来,鲁照宁坚持自己的选择,家人们“从最初的反对到无言,然后由默认到现在的支持。”当问他这个过程中有没有产生过放弃的念头时,他坚定地回复“一次也没有!”在这件事上,鲁照宁很“倔”。问他这些年总计花了多少钱?他闭口不谈。他认为“有些东西是无价之宝,开出的费用也很高,我只有不计成本去争取,所以我从不算我付出了多少,如果计较,这件事我就做不下去了。”

“是国事也是家事”

在不断打捞历史真相的过程中,鲁家在日军侵华期间的不幸过往也被他打捞了出来。在和父亲鲁振国沟通后,尘封记忆中的家族往事被一一讲述出来。鲁振国的父亲、二叔、祖母、大姑妈、小姑妈、三叔的儿子,均在日军侵华期间遇难。

据鲁振国回忆,1937年,他的祖父在南京有五号门面房和一处住宅房。南京沦陷,房屋被烧4栋,成了废墟。另两处房,门窗、地板、木梁均被拆光,“二叔鲁葆寅不要逃难,要留在南京看家。他住在二楼,听到有人进院子,就下楼看看,被日本兵发现开枪杀死。“

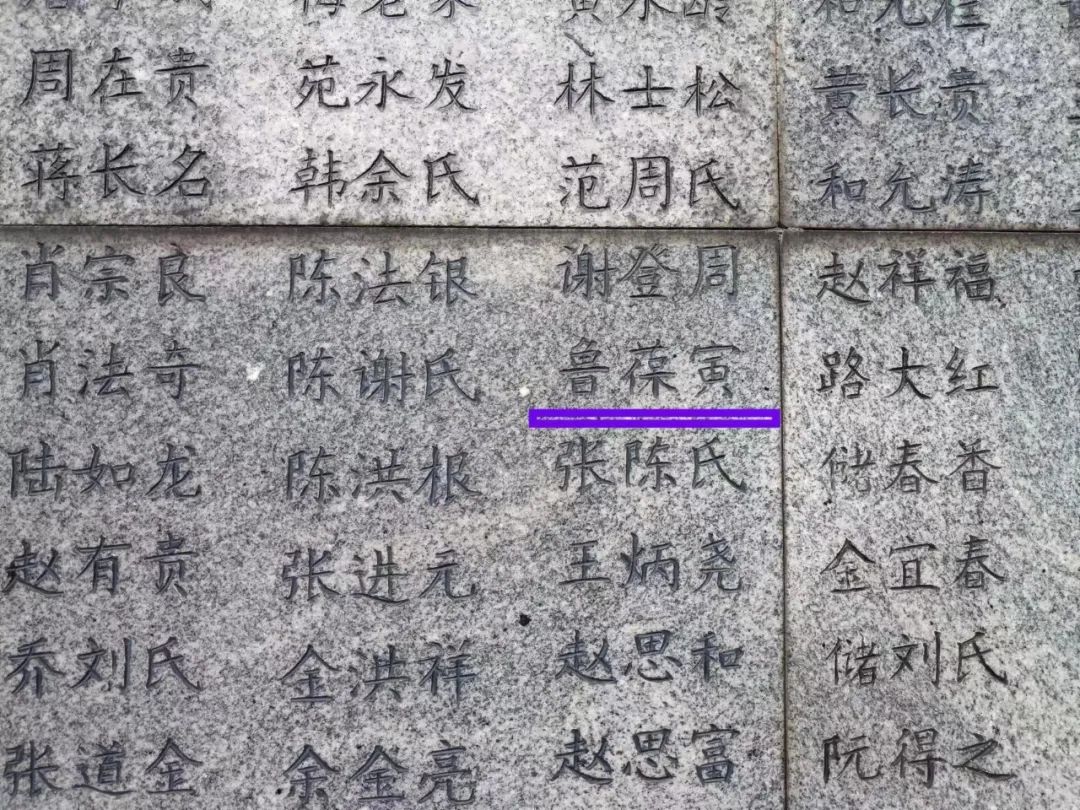

在纪念馆遇难者名单墙上,镌刻着“鲁葆寅”的名字,那正是鲁振国二叔的姓名,鲁照宁叫他二爷爷。

“我父亲的小姑妈,我的小姑奶奶鲁美音是金女大(今南京师范大学)毕业,后来到燕京大学读书,1939年去了北京协和医学院读护理专业,之后进入中国航空公司做空乘。”鲁照宁心痛地说,1940年,小姑奶奶鲁美音已辞去航空公司工作,但因战争,航空公司大量工作人员请假,公司打电话请她回去代班,从成都飞昆明,飞机在云南一带遭遇日本战机袭击,“当时小姑奶奶快要离开机舱,原本可以逃生,但是听见婴儿的啼哭后,已有身孕的她不顾危险扑身保护婴儿,自己不幸被日军扫射中弹身亡,年仅26岁。”鲁美音是南京抗日航空烈士纪念碑上镌刻的4296名抗日航空英烈中,唯一的一位女航空英烈。

鲁美音

“所以,这不仅是国事,也是我的家事”,鲁照宁说。

“读史料时常大哭,心里不好受”

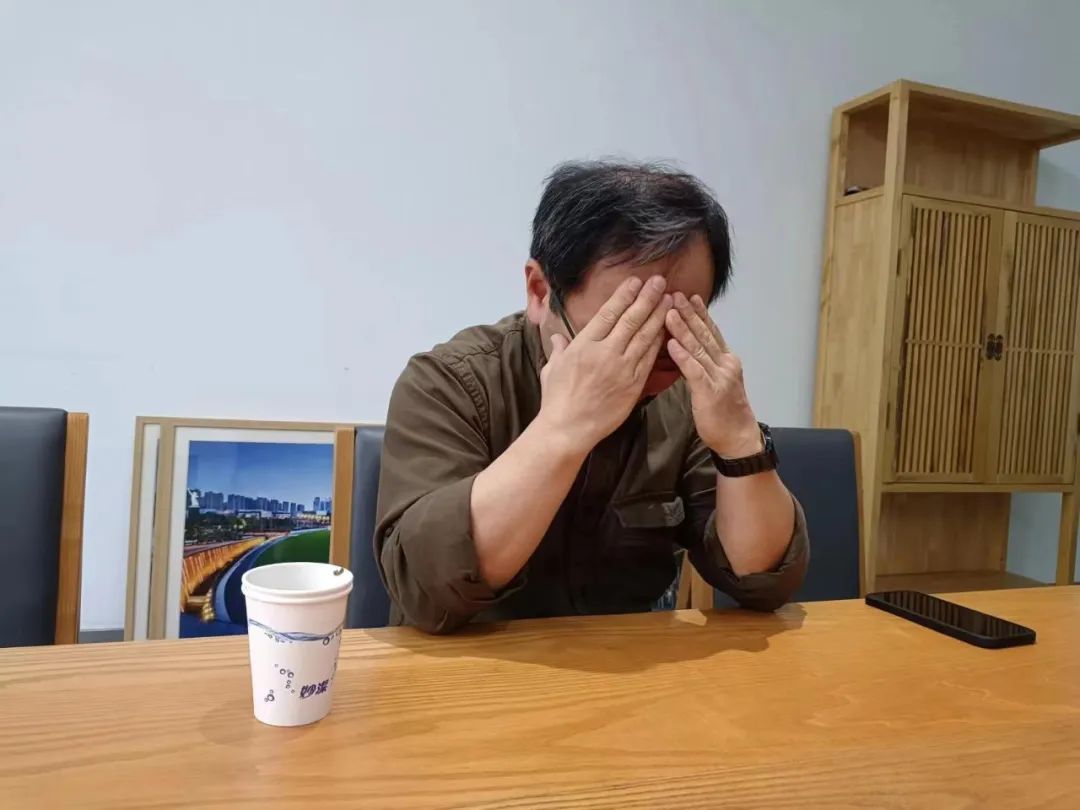

鲁照宁还告诉小编,原来他只是搜寻、打捞到史料,然后集中捐赠给纪念馆,现在他不仅搜寻,自己也会仔细研究对照。“深入了解一点,比如一本书里写到,有35个日本兵,对一个19岁的中国女孩强暴。我看到这个细节,就忍不住大声哭出来。怎么可以这样残忍!”他说到这里,掩面哭出来,“我只有把自己关在家里的地下室看这些史料,因为我不能面对家人,让他们发现我哭。”鲁照宁说,他已经深入到了当时的情境难以控制,后来自觉到了不能再这样,必须停止,否则精神会出问题。

正如他在CCTV《世界听我说》栏目中所说的那样:“我不愤怒,愤怒只是情绪的表达;我也不仇恨,仇恨是一种最不可取的手段。我坚信,历史应该被公平地对待。”

“停止时,是我安息时”

从2004年开始,鲁照宁往来中美两国近20年,已无偿捐献2300余件(套)文物史料。他每次都攒满假期来,这一次捐赠用了去年剩下的两周年假,今年的四周年假,他要留到年底国家公祭时再来南京。他每次带着满满的三个大小不一的行李箱回到南京,返程时只剩下三个空空的套在一起的箱子。他说,“几天就穿一身衣服,箱子的空间都留给史料。”其实,他中间留下的,是历史的重量,也是赤诚的心。

2015年,鲁照宁受邀参加了“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”阅兵式;2017年,他和他的父亲又受邀参加了南京大屠杀死难者国家公祭仪式。鲁振国后来回到纽约后写了一篇文章——《我参加公祭日活动》。文中写道:“我有幸被邀请携妻子和长子一同回到家乡南京,参加公祭日活动和捐赠文物仪式。国仇家恨,有太多南京人在那场战争中家破人亡。我是战争幸存者,是烈士遗属。勿忘国耻,勿忘抗日战争……以史为鉴,珍惜现在美好的生活……如今中国强了,富了,就要有一个和平环境,来确保国家和人民的安全。富国强兵不是要侵略他人,而是要捍卫和平。”

鲁照宁则说:“这是党和国家认可我,是对我最大的鼓励。我才有信心继续做下去。”他还说,每次来纪念馆,就像回到家一样,“馆里的工作人员就像我的家人,大家已经很熟悉。我们的心贴在一起。”

鲁照宁已经59岁,明年初就要退休了。他说,“退休后,我还想来纪念馆当志愿者,做义工。”他把“一个优秀者不会停止,停止时是他安息时”作为自己的座右铭。他说,这条路他要一直走到生命终点,“因为遗忘就是第二次杀戮。我要通过我的努力,把南京大屠杀铁证摆在大家面前,让一代一代人都来纪念馆看到、铭记。”

鲁照宁部分捐赠史料展示

1940年发行的书籍《军人的日记——一万公里的战场》。1938年12月10日,一名受伤的侵华士兵口述当年南京大屠杀的细节,真实记录了历史史实和参战士兵的心路历程

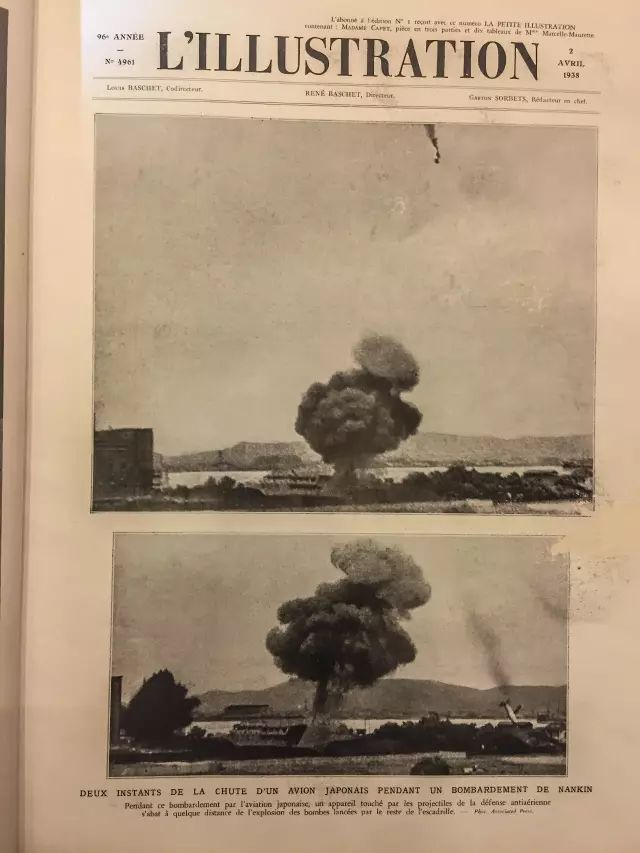

1938年4月2日,意大利周刊报道日军轰炸南京下关发电厂。一架被中国军队击中的日本飞机以自杀方式做了最后一次攻击,后坠入长江

抗战爆发后,日本军人随身携带的旗子。从内容可以看出,日军曾侵犯我国多地

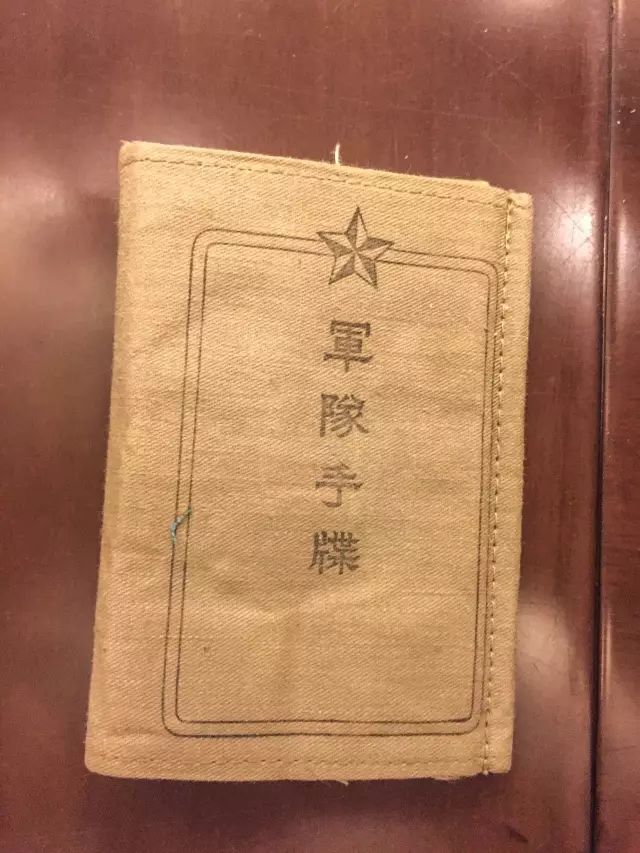

日本第十六师团,步兵第三十八联队陆军卫生兵前垣唯行军人手牒,记录了他个人参战记录。他曾参与狮子山、溧阳、常熟等战争

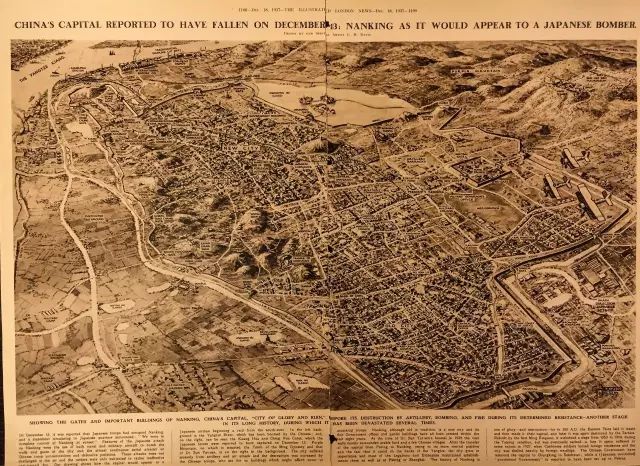

1937年12月8日英国《伦敦新闻画报》记者手绘了一幅当时南京的地图(散页复印件),详细标明了南京的政府机构、军事建筑、外国使馆,以及日军战机轰炸的方向