“中国同胞守望相助”系列(2) | 姜正云:率金大附中80义工救助15000多同胞

86年前,一些外籍人士留守危城南京,成立南京安全区国际委员会,并设立了南京安全区,保护了25万多难民。同时,亦有1500多名中国同胞直接参与该委员会的工作。

1938年2月21日,约翰·拉贝在告别演说中称:“我们委员会各部门的实际工作都是中国人做的,我们必须坦率地承认,他们是在比我们冒更大危险的情况下进行工作的。”

纪念馆融媒体中心5月起推出“中国同胞守望相助”系列人物专题报道,为您讲述当年与难民们守望相助的中方工作人员事迹。今天播出第二集:《姜正云:率金大附中80义工救助15000多同胞》,敬请收看。

在南京,金陵中学几乎无人不知。它是很多南京学子梦寐以求的著名高中。这里,在86年前,日军制造南京大屠杀期间,曾是金陵大学附属中学难民收容所。该所由金大附中教师姜正云担任所长。在1937年12月至1938年5月间,姜正云所长带领80位义工,在这里先后救助了15000多难民。日前,小编走进金陵中学,并寻访了姜正云的后人,还原姜正云所长的英雄事迹。

86年前,他带领80位义工救助15000多难民

金陵中学张铭老师1985年从南京大学历史系毕业后,被分配至金陵中学从事历史教学工作。从教30多年来,教学之余,他始终关注校史和校友会工作,著有《钟楼记忆——文化、校园、人物》、《金陵中学师生抗战史话》等著作。张老师带领小编们来到金中校史展览馆。

张铭老师向纪念馆小编介绍金中校史

据介绍,金陵中学前身是1888年由美国美以美会创建的汇文书院。1910年,汇文书院与宏育书院合并为金陵大学。其中学部博学馆,更名为金陵大学附属中学,简称金大附中、金陵中学。

1937年南京沦陷前夕,金大附中校长张坊带领部分教师西迁四川万县沙河子镇继续办学,作为舍监兼英文教师的姜正云,选择留校护产。

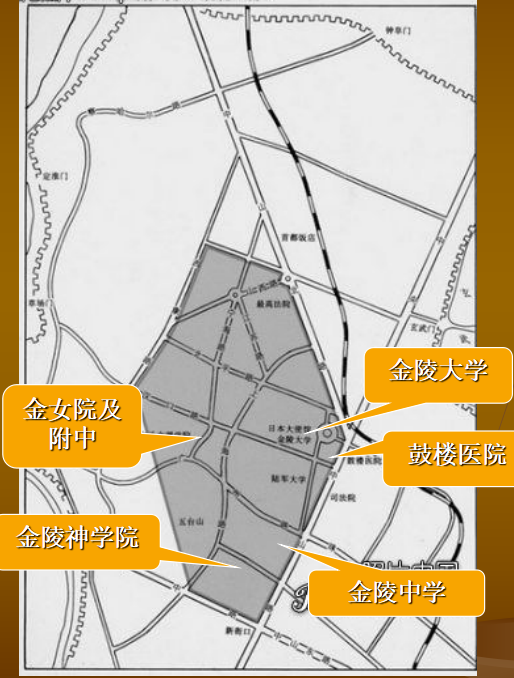

1937年11月下旬,侵华日军不断逼近南京。留守南京的外籍人士发起成立“南京安全区国际委员会”,并推选约翰·拉贝为国际委员会主席。随即,国际委员会在3.86平方公里的安全区内,组建了25个难民收容所,另设立9个区,以便在最危急时刻,使未及时撤离的难民有一个可躲避战火的处所。

灰色部分为当年划定的南京安全区范围

经美以美会王明德牧师介绍,姜正云参加了南京安全区国际委员会的救助工作,担任金陵大学附属中学难民收容所所长,兼任安全区第2区区长。

姜正云是一位得力的难民收容所所长。在金中校史馆一块介绍抗日战争时期的金大附中救助难民情况的展板上,以醒目的文字记载:“日军制造南京大屠杀期间,在金陵中学难民收容所所长姜正云领导下,留校护产的80位义工,先后救助了约1万5千多名难民。”

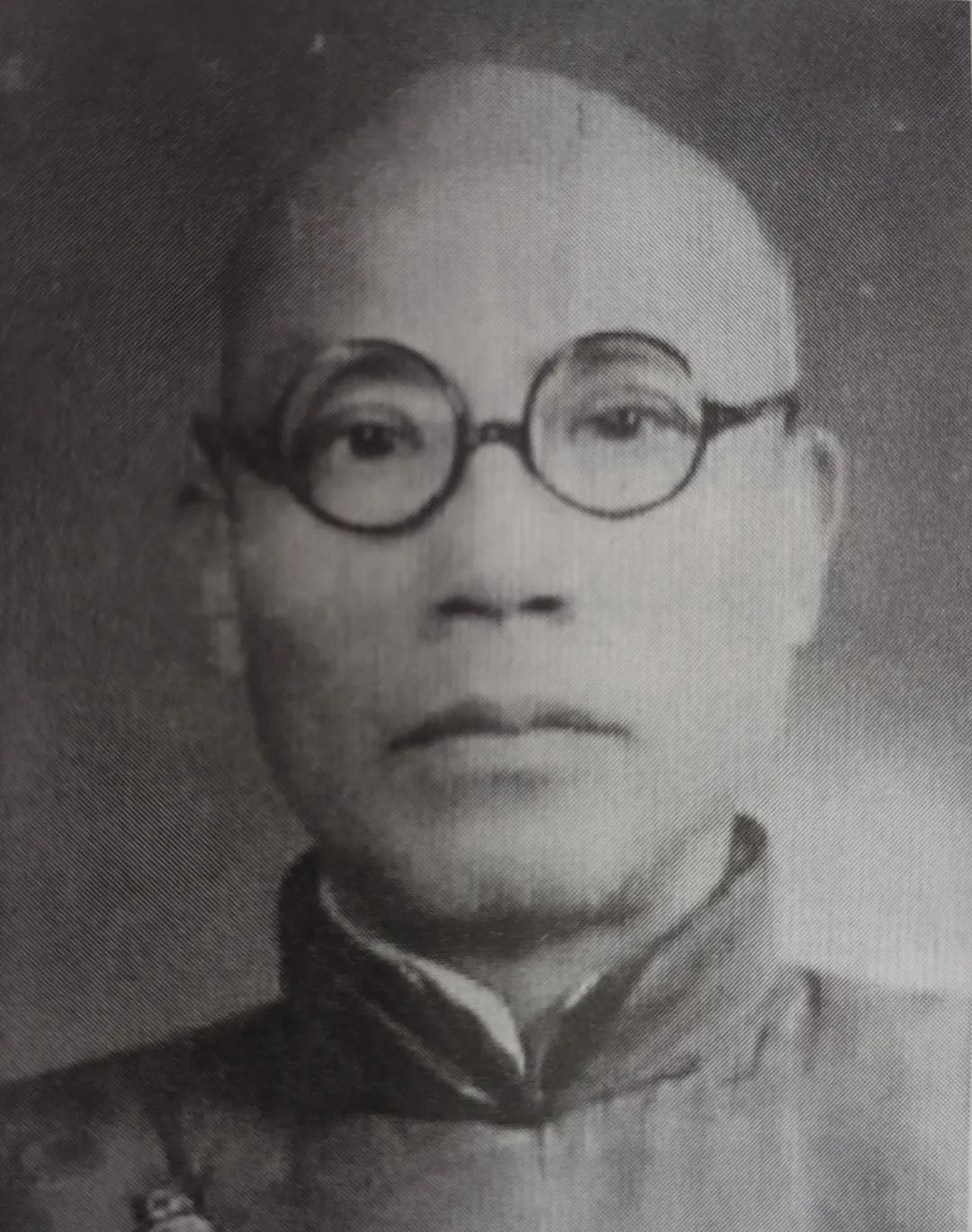

姜正云,1890年2月出生,1924年金陵大学毕业,1925年任岳州美立长老会牧士,1930年任汉口光华中学教务主任,1935年任金陵中学舍监兼英文教师

走在金中校园里,张铭老师指着眼前的建筑说:“这个地方原来是个小礼堂,当时所有的教室都安置了难民。当时这个楼旁边还有个东课楼。东课楼的阁楼上也藏了难民。”张铭老师介绍,“学生宿舍当年在口子楼,当时北边是食堂,上面两层口子形状是学生宿舍。当年救助难民时,后面搭了平房,那里成为熬粥、施粥的地方。所有宿舍、实验室,包括体育馆当时都安置了很多难民,安置得非常有序。”

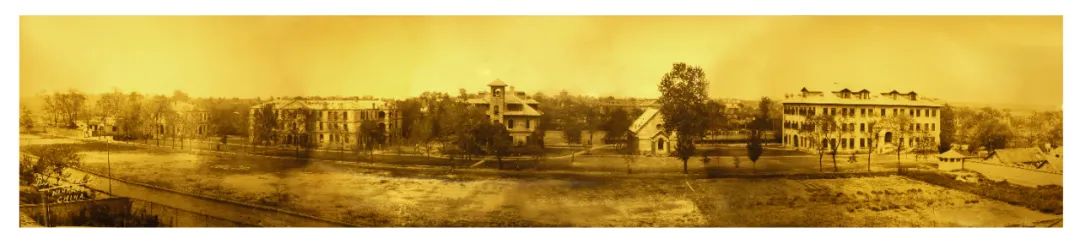

1937年,金陵大学附属中学校貌,从左往右分别是西课楼、口子楼、钟楼、小礼堂、东课楼

他将40多位妇女护于钟楼地下室

金大附中难民收容所收容了许多妇女,这里不幸成为日军的目标。日本兵经常翻越围墙进入金大附中难民收容所,残忍地蹂躏妇女。

姜正云很心痛,在万般无奈之下,他含泪于1937年12月17日致信南京安全区国际委员会总干事乔治·菲奇:“今天晚上,日本兵为了进一步搜寻少女,闯入了我们的宿舍,到处充满了呜咽声,我毫无办法阻止她们哭泣……如果许多水兵(指当时在长江江面的英美舰船的水兵——编者注)能下船,布置在我们校园周围,我将表示感激……如果我们缺乏应有的速度,那么将有更多的人会惨死。我一边流着愤怒的眼泪,一边在写这封信。”

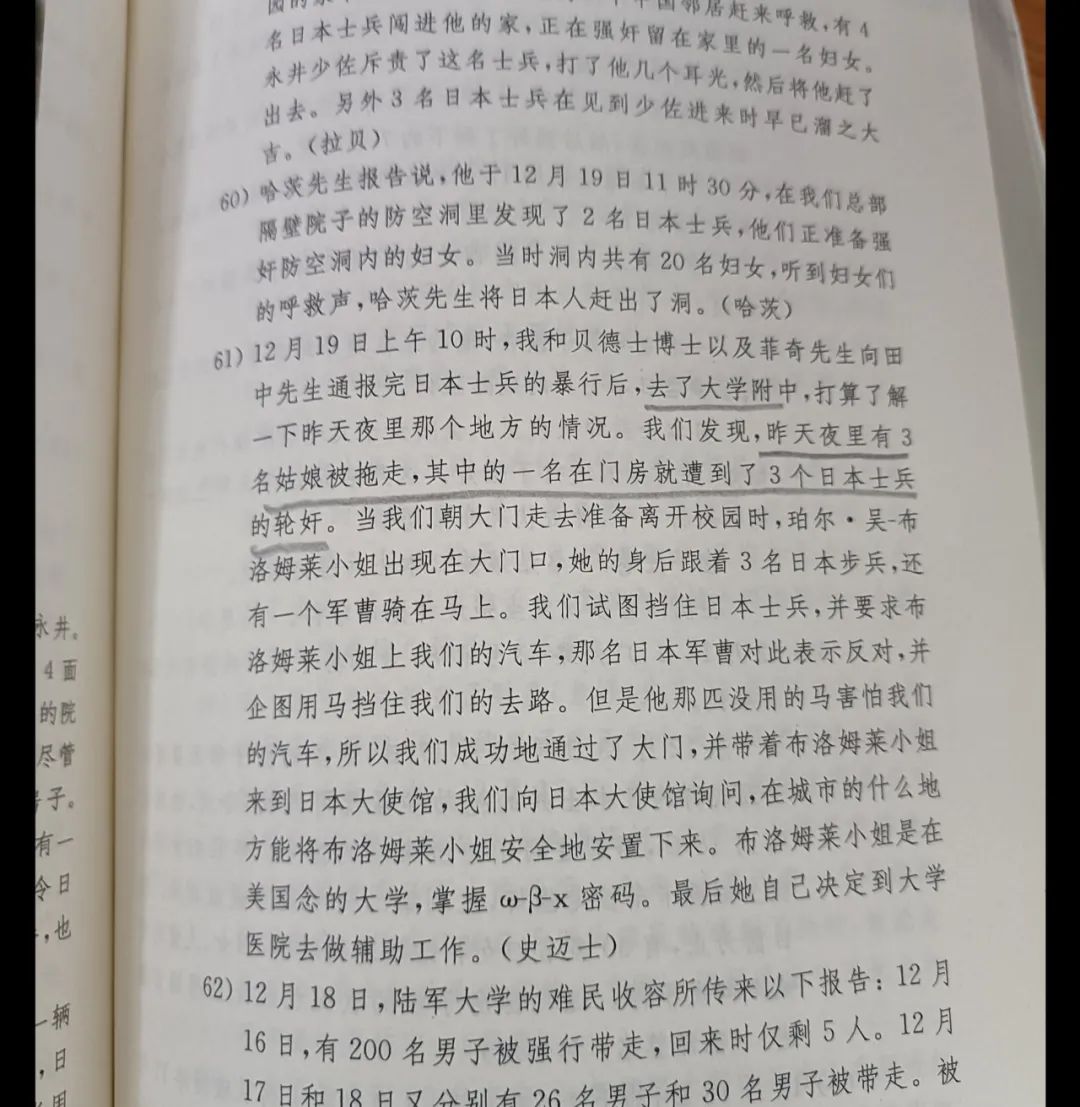

约翰·拉贝也在1937年12月19日的日记中记录了当天上午去金大附中了解到的情况:“昨天夜里有3名姑娘被拖走,其中一名在门房就遭到了3个日本士兵的轮奸。”为了躲避日军的强暴,收容所的妇女都用黑灰抹脸。

为保护难民,姜正云兢兢业业,曾遭到日军殴打。在如此艰难情况下,他组织义工严师傅等人,将40余名难民妇女藏在他办公的钟楼地下室,由义工暗中送饭送水。

原金陵大学附属中学的钟楼,重建于20世纪20年代

张铭老师带领小编走进钟楼。“这是南京当时最早的洋楼,是南京的地标性建筑。”张铭老师介绍,钟楼如今依然是学校行政办公楼,地下室保持了当年的结构。里面约200平米,分成5个小隔间,层高1.7米左右。地下室墙上嵌有数个长方形出气孔,里面的人可看到外面行人的脚步,外面却很难察觉到里面情况。这里没有洗漱间,当年难民在此只能维持最基本的生活。

如今的钟楼地下室

钟楼地下室内的出气孔

他擅长管理,难民收容所井然有序

在姜正云所长领导下,金大附中难民收容所救助工作井然有序。据史料记载,收容所内设有医务所、救护队、消防队、检查组、校园内售货点和中心厨房。难民分为40个小组,为安全起见,难民进来和离开都进行登记,平时禁止难民自行离开收容所。

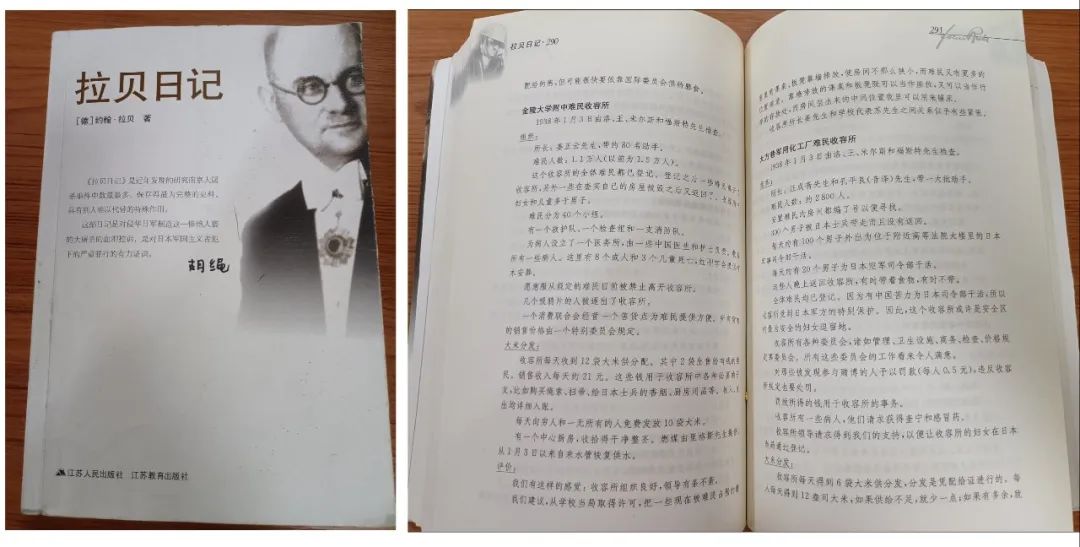

约翰·拉贝1938年1月4日在日记中记载了金陵大学附中难民收容所的情况,其中提到一个细节,在大米分发上,收容所每天收到12袋大米供分配。姜正云所长将其中2袋出售给有钱的难民。销售收入每天约21元。这些钱用于收容所中各种必要的开支,比如购买绳索、扫帚、应付日本士兵时所用的香烟、厨房用品等。收入、支出均详细入账。此外,难民所里“有一个中心厨房,收拾得干净整齐。”拉贝写道:“我们有这样的感觉,收容所组织良好,领导有条不紊。”

金陵大学附中难民收容所

1938年1月3日由洛、王、米尔斯和福斯特先生检查。

组织:

所长:姜正云先生,带约80名助手

难民人数:1.1万人(以前为1.5万人)。

这个收容所的全体难民都已登记。登记之后一些难民离开了收容所,另外一些在查实自己的房屋被毁之后又返回了。收容所中妇女和儿童多于男子。

难民分为40个小组。

有一个救护队、一个检查组和一支消防队。

为病人设立了一个医务所,由一些中国医生和护士负责。收容所有一些病人。这里有8个成人和3个儿童死亡,红十字会提供棺木安葬。

愿意服从规定的难民目前被禁止离开收容所。

几个吸鸦片的人被逐出了收容所。

一个消费联合会经营一个售货点为难民提供方便。所有货物的销售价格由一个特别委员会规定。

大米分发:

收容所每天收到12袋大米供分配。其中2袋出售给有钱的难民。销售收入每天约21元。这些钱用于收容所中各种必要的开支,比如购买绳索、扫帚、给日本士兵的香烟、厨房用品等。收入、支出均详细入账。

每天向穷人和一无所有的人免费发放10袋大米。

有一个中心厨房,收拾得干净整齐。燃煤由里格斯先生提供。从1月3日以来自来水管恢复供水。

评价:我们有这样的感觉:收容所组织良好,领导有条不紊。

姜正云夫人照顾过幸存者常志强小姐弟

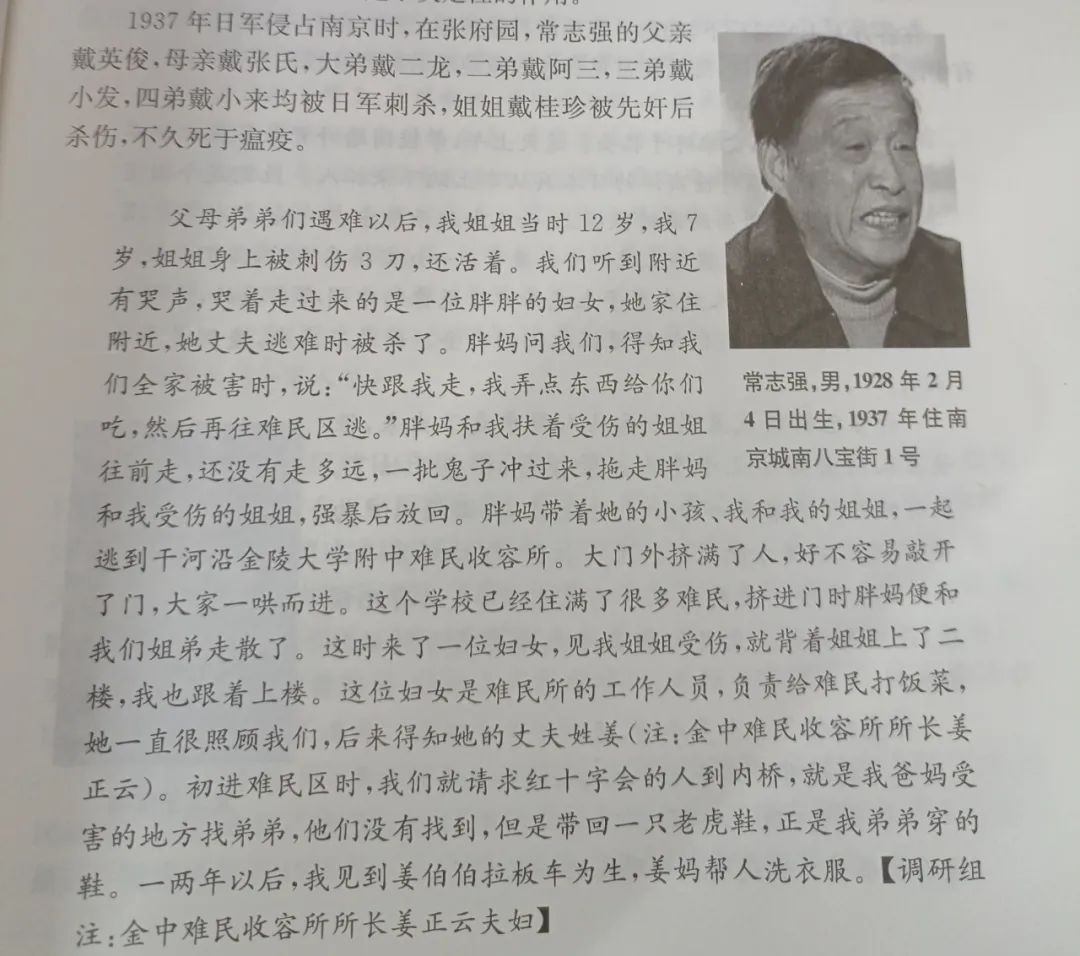

南京大屠杀幸存者常志强当年就避难于金大附中难民收容所。他生前曾口述:“父母弟弟们遇难以后,我姐姐当时12岁,我9岁,姐姐身上被刺伤3刀,还活着。我们听到附近有哭声,哭着走过来一位胖胖的妇女……胖妈带着她的小孩、我和我的姐姐,一起逃到干河沿金陵大学附中难民收容所。大门外挤满了人,好不容易敲开了门,大家一哄而进。这个学校已经住满了很多难民,挤进门时胖妈便和我们姐弟走散了。这时来了一位妇女,见我姐姐受伤,就背着姐姐上了二楼。我也跟着上楼。这位妇女是难民所的工作人员,负责给难民打饭菜,她一直很照顾我们,后来得知她的丈夫姓姜(金中难民收容所所长姜正云——编者注)。”

因常志强已离世,小编联系上长期陪伴他的小女儿常小梅。她回忆,父亲跟她说过这件事:“父亲和她的姐姐当年好不容易挤到一座难民区的楼内,走廊的楼梯下面就成了两人的安身之处。后来他们遇到一对好心的夫妇。男的姓姜。当他们得知父亲的遭遇后,就把姐弟二人带到难民区他们居住的地方。”

他亲笔写下解散金中难民收容所布告

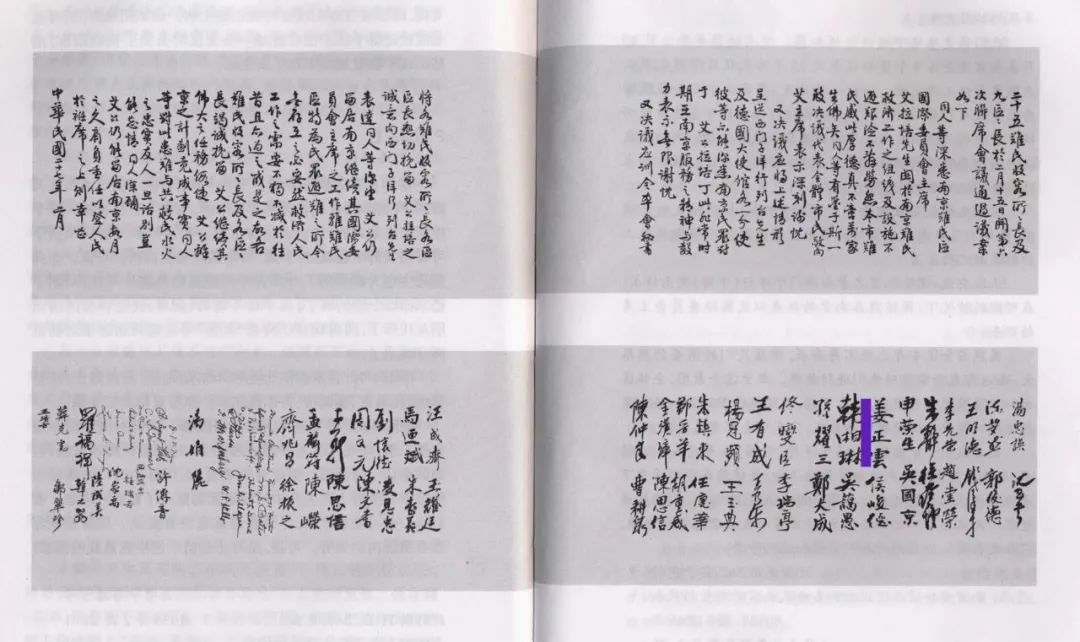

在纪念馆珍藏的历史图片库中,有一张照片,是1938年2月,南京安全区25个难民收容所所长及南京9区区长召开第六次联席会议,对拉贝辛勤工作表示谢忱时,到会人员的签到表。姜正云签名方正有力。

金大附中难民收容所的救助工作一直持续到1938年5月。那年5月4日,南京难民区国际救济委员会暨金中难民收容所所长率全体职员,在金陵中学留下一张珍贵的照片(其时不少义工已离开)。

经AI技术修复的南京难民区国际救济委员会委员与金陵大学附属中学难民收容所职员合影,前排右二为姜正云。照片来自耶鲁大学神学院图书馆特藏库,由金中校友在耶鲁大学神学院图书馆发现,后复制提供给母校

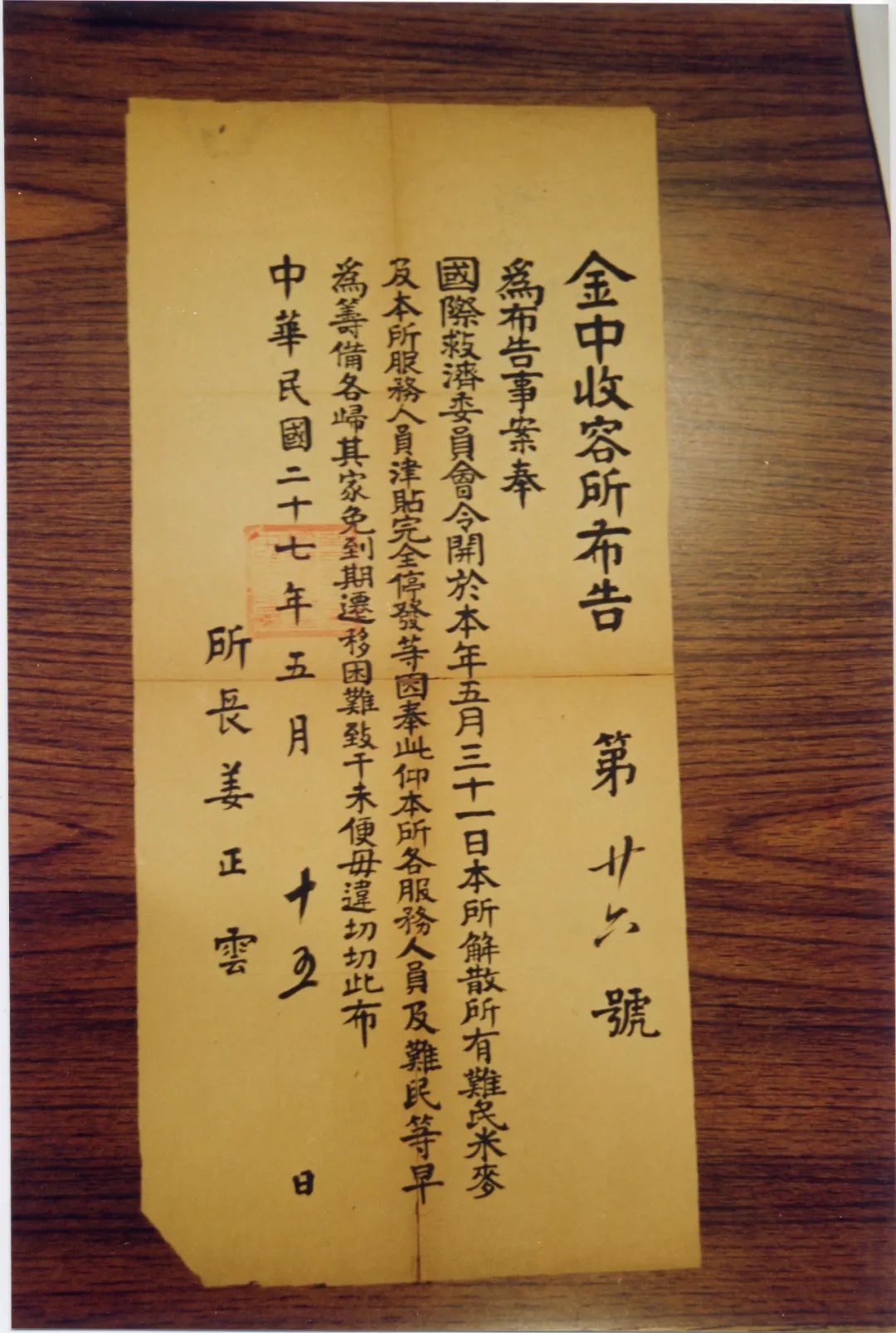

当年5月15日,姜正云亲笔写下《金中收容所布告》第二十六号,称奉国际救济委员会令,决定解散难民收容所。

金陵大学附中难民收容所解散前的布告

他正直善良的品格传承给后代

姜正云长孙姜四华一家现住在南京马群附近。2018年中秋小长假,姜四华夫妇曾带着女儿、外孙来到纪念馆参观并祭拜祖父姜正云。在《南京大屠杀史实展》中国同胞守望相助区域展板前,姜四华接受小编采访时说:“我很想念他,感谢爷爷在南京大屠杀期间保护老百姓所作的贡献。”

小编与姜四华的夫人陈谦陵老师约定时间前往其家中拜访。幸存者常志强的女儿常小梅得知后,主动提出一同前往,当面感谢父亲恩人的后代。

姜四华告诉小编,爷爷出生比较苦,”六七岁时他的母亲就去世了,父亲给他找了个后妈。后妈对他很不好,所以没几年,他就出去边打工边学习。”姜四华听家里长辈说,“爷爷英语很好,后来跟牧师来到南京,在华侨路金陵神学院上学,拿到英语文凭,当了英语老师。”姜四华回忆,奶奶曾跟他说过,“当时家里有6个孩子,奶奶在岳阳老家带5个小孩,爷爷先带着16岁的大儿子,也就是我的父亲来到南京,等工作稳定后,就把奶奶和另外5个小孩一起接到南京。1937年12月,日军侵占南京时,全家就住在金大附中宿舍里。”

姜正云的长孙姜四华、陈谦陵夫妇

姜四华回忆,爷爷很少跟家人讲起南京大屠杀期间,在金大附中难民收容所救助难民的事情。大姑妈知道一些,曾告诉过他们。“1937年,我大姑妈十几岁了,她说爷爷当时非常忙,日本兵经常来骚扰,爷爷奶奶一到晚上,一听到脚步声就把女学生藏到家里橱里。爷爷有一次为救人,被日本兵打伤。”

“爷爷后来在法庭做翻译,解放后在一个中学当英文老师。”姜四华夫妇还介绍,解放后,姜正云将6个孩子中的3个都送去参军,“他们英语都很好,其中我的四叔、爷爷的小儿子姜一杰曾在抗美援朝战场当过英语翻译”。

姜四华说,爷爷姜正云1962年因病去世,现在墓地在南京鲤鱼山公墓。姜四华夫妇说,爷爷勤奋、善良、诚实、正派、能吃苦、助人为乐,这些良好的家风都传承给了后代。据了解,姜正云共6个子女16个孙子孙女,好几位都当老师,有的经商很成功。一大家人待人接物都很厚道很仗义。

常小梅现场一同聆听了姜四华夫妇的介绍。她很感动,“我特地前来感谢!如果我父亲当年不是有您爷爷奶奶的保护,后来不知会怎样,也可能就不会有我了”。她说,“我2014年开始,在陪伴父亲参加各类社会活动中,才了解父亲常志强在南京大屠杀期间的经历,为了让更多的人了解和铭记这段历史,我将父亲的经历写成书,现在已由外文出版社出版发行中、日、英三个语种”。常小梅表示,父亲走了,她作为记忆传承人,接过接力棒,把这段历史继续讲述给后人听。

常小梅将她写的《南京大屠杀幸存者常志强的生活史》一书送给姜四华