“中国同胞守望相助”系列(5) | 程瑞芳:六旬老太受命危难之际,84天写下3万余字日记

86年前,一些外籍人士留守危城南京,成立南京安全区国际委员会,并设立了南京安全区,保护了25万多难民。同时,亦有1500多名中国同胞直接参与该委员会的工作。

1938年2月21日,约翰·拉贝在告别演说中称:“我们委员会各部门的实际工作都是中国人做的,我们必须坦率地承认,他们是在比我们冒更大危险的情况下进行工作的。”

纪念馆融媒体中心5月起推出“中国同胞守望相助”系列人物专题报道,为您讲述当年与难民们守望相助的中方工作人员事迹。今天推出第五集:《程瑞芳:六旬老太受命危难之际,84天写下3万余字日记》,敬请收看。

程瑞芳(1875—1969),湖北人,原姓乐,后从夫姓程。1895年毕业于武昌护士学校,在当地教会女子医院当看护。1924年2月,受金陵女子大学(1930年更名为金陵女子文理学院)聘用,担任舍监(宿舍管理员)。金陵女子文理学院难民收容所建立后,她协助魏特琳管理难民收容所。魏特琳在日记里多次提及程瑞芳,并称其为“亲密助手”。

几经周转,小编找到了定居在广州的程瑞芳孙女和曾孙。通过后代的回忆、历史专家的介绍,以及查阅档案资料,还原程瑞芳不平凡的一生。

程瑞芳

“都走了,学校就没人看守”

据程瑞芳的后人回忆,程瑞芳早年从武昌护士学校毕业,后来前往南京工作,1937年受金陵女子文理学院校长吴贻芳的邀请,担任舍监,管理宿舍以及学校的财务、食堂等。

1937年8月15日,面对紧急局势,吴贻芳校长成立紧急委员会,委员会由魏特琳、程瑞芳、陈斐然组成,并推选魏特琳为主任。12月1日,在侵华日军即将攻破南京城前夕,魏特琳、程瑞芳、陈斐然组成了三人非常委员会,负责留守金陵女子文理学院南京校本部。南京安全区国际委员会将金陵女子文理学院划为难民收容所。

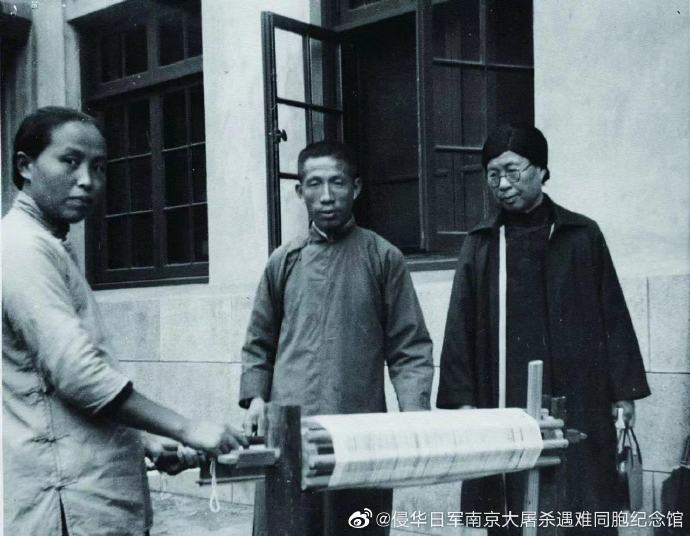

程瑞芳(右)与魏特琳(中)、陈斐然(左)合影

程瑞芳老人只有一个独子程维民,生了两个孙子和两个孙女。1937年南京沦陷前,程瑞芳的儿子、儿媳妇、孙子和孙女从上海来到南京,和程瑞芳一同生活在校园里。

程瑞芳的孙子程国祥生前回忆:“奶奶那时62岁,她说都走了,学校就没人看守。自己年纪大了,不想走,就留下了。还有魏特琳也没走,她们一起在难民所看护难民。”

本可以离开南京的程瑞芳就这样选择留下,协助魏特琳管理难民收容所。程瑞芳面临前所未有的困境,住处遭到洗劫,财物被掠去,身边的同事和亲友时刻遭受危险,亲人也一度失去消息,生命毫无保障。

程瑞芳的孙女程国佩是中山大学的一名退休教师,今年已94岁高龄,她对当年的情景仍然记忆犹新。“金女大里有很多栋楼,每栋楼都有编号。我们一家住在400号,里面居住的都是工作人员,人数不多。南京大屠杀发生后,金女大开始收留难民,此后其他几栋大楼都住满了人,难民打地铺睡在地上,密密麻麻的,一点空隙都没有。”

小编与程瑞芳的孙女程国佩、曾孙程裕视频通话

六旬老太受命危难之际,过人胆识赢得尊敬

南京沦陷后,难民们源源不断地涌入校园,使这个本来只计划收容二三百人的校园,挤满了一万多名妇孺。

为了保护、救助成千上万的妇孺难民,已逾花甲之年的程瑞芳冒着生命危险,不辞辛劳协助魏特琳在校园内四处奔波,奋力与企图强行进入校园掳走妇女的日军对抗。程瑞芳还承担了校内卫生、产妇生产及儿童护理等繁重工作。

程瑞芳(右)帮助在金陵女子文理学院避难的妇女纺线谋生

对程瑞芳的忘我精神和高效率工作,魏特琳在日记中发出由衷地赞美:“程夫人的许多意见都非常明智、有价值,但她也是疲劳至极。”

金陵女子文理学院难民收容所部分工作人员合影(前排左五为程瑞芳)

难民收容所组织年龄较大的孩子成立儿童团,帮忙给难民送水、带路。程国祥当时11岁,他被奶奶安排去帮忙。魏特琳在日记中写道:“我们邻里学校的学生、大王的3个孩子和程夫人的孙子都担任了‘引导员’,他们带着袖标,看起来很重要。”

程国佩回忆:“10岁以上的孩子可以加入儿童团,我当时也想加入,想做一些事情。但是当时我只有8岁,大人们说我年龄太小了,不让我加入,让我过几年再来。”

经历至暗时刻,“这种亡国奴的苦真难受”

1937年12月17日,是程瑞芳人生中的至暗时刻。这天夜晚,一队日本兵以搜查中国士兵为借口,闯入校园,四处抢劫财物,并强行带走10多名年轻姑娘。当天,程瑞芳在日记中写道:“现在十二点钟,坐此写日记不能睡,因今晚尝过亡国奴的味道……这种亡国奴的苦真难受,我要自杀……今晚拖去共十一个姑娘,不知托[拖]到何处受用,我要哭了,这些姑娘将来如何?”

这一天也让程国佩难以忘却。“12月17日,听说大量日本兵要进入金女大,我们一家住的400号那栋楼人比较少,我们赶快从400号逃到人多的100号楼里,混居在难民里,与大家睡在一起,就怕受到日本兵的杀害。灯全部都关掉,当时感觉很恐怖,不知道外面发生了什么。”

程国佩回忆,直到第二天吃早饭时才得知前一晚发生的事,“听大人们说,昨天日本兵抓走了很多妇女,还抢走不少东西。当时天气冷,日本兵烧东西烤火,烤完火后也不管,所以有些地方失火了。之后几天大家感到非常恐惧,害怕日本兵再来。”

程国祥也曾回忆:“日本兵经常来校园抓人,人人都很害怕,奶奶就叫妇女用布条包上头,脸上抹一些炉灰,躲在被子里,以防不测。”

84天写下3万余字日记,愤慨记录日军暴行

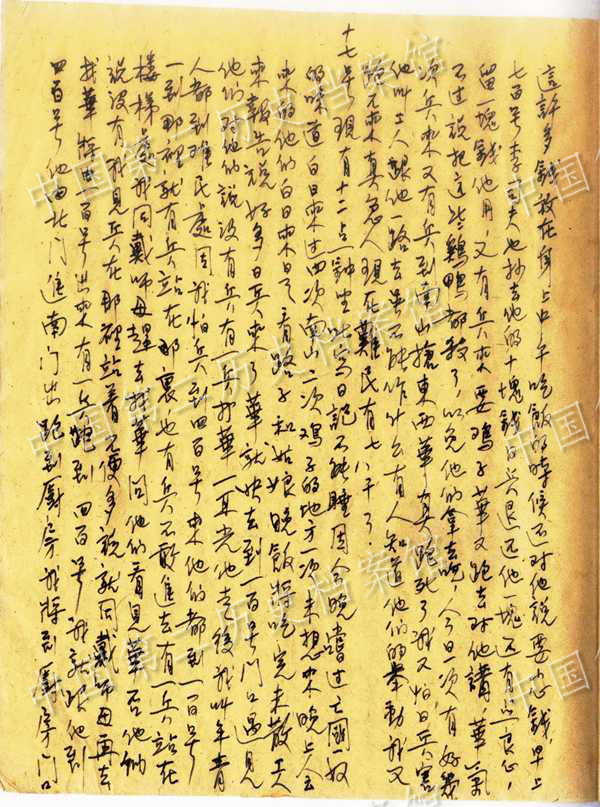

从1937年12月8日到1938年3月1日,前后历时84天,这期间正是南京城沦陷后日军实施暴行的日子。程瑞芳几乎每天都将所见、所闻的日军暴行和内心的感受写入日记,共写下了3万余字。

《程瑞芳日记》

12月13日,“真是凄惨,不知明天还要闹出什么事来呢!”

12月14日,“今日来的人更多,都是安全区内逃来的,因日兵白日跑到他们家里抄钱、强奸。街上刺死的人不少,安全区内都是如此,外边更不少,没有人敢去,刺死的多半青年男子。”

12月17日,“现有十二点钟,坐此写日记不能睡,因今晚尝过亡国奴的味道。”

12月18日,“真不得了,这些(日本兵)猖狂极了,无所不为,要杀人就杀人,要奸就奸,不管老少。”

12月22日,“在路上睡的死尸他也不要人看,有的路上只见死尸不见路,简直把中国人不当人。”

12月29日:“现在日兵清理街道,把死人埋下土或是烧,街上死人太多。”

……

程国祥回忆,他那时住在奶奶卧室隔壁,是一间小小的储藏室,有时夜里起来,总能看到奶奶在昏黄的灯光下,用钢笔认真写着什么。“奶奶管着学校的伙食、卫生等,当时我以为她在记账。”程国祥看到程瑞芳写下的正是《程瑞芳日记》。

这本具有重大意义的日记,程瑞芳的家人多年来毫不知情。她把这段经历深藏于心,生前从未和家人说起。

程国佩回忆:“奶奶那时候非常忙,要管理很多事情。她早晨7点不到出门,晚上很晚才回来,吃饭都很少在一起,她没有时间把发生的事说给我们听。”

直到21世纪初,随着专家学者的深入研究,《程瑞芳日记》尘封60多年后终于重见天日,程瑞芳这位女性逐渐走进人们的视野。

中国第二历史档案馆研究馆员郭必强表示,《程瑞芳日记》与《魏特琳日记》、《拉贝日记》相互印证,成为了南京大屠杀完整且重要的铁证。“ 《程瑞芳日记》是迄今为止发现的唯一一本参加安全区难民收容所管理工作的中方人员写的日记,是第一部由中国人以亲历、亲见、亲闻记录下南京大屠杀的日记。日记是具有实录性质的史学资源,比其他文献史料更加具有可信度和准确性。”

南京师范大学教授张连红表示:“程瑞芳的日记为研究南京大屠杀期间南京难民的社会心理提供了十分重要的观察窗口。”

列举日军暴行证据,送上法庭作证

1946年,程瑞芳写下了十分详尽的证词,送到远东国际军事法庭上作证。

程瑞芳在证词中说:“我71岁,是金陵女子文理学院宿舍总管。1937年12月,南京沦陷后,校园被宣布为一个安全区。金陵女子文理学院收容了1万多妇女和儿童。”

随后程瑞芳列举了她亲眼看到的日军在校园里强奸、抢劫和杀人的数个证据。最后,她写道:“我愿签名盖章证明此事,1946年4月8日。”

孙辈回忆:“奶奶要求正义,不怕死,认定的事情就会做下去”

1941年太平洋战争爆发后,包括程瑞芳在内的所有生活在金女大的中国人被日本兵逐出校园。“当时奶奶在金女大对面找了一间房子住下来,她不想离开金女大,要守住金女大。奶奶真的很坚强!”程国佩满含热泪。

1952年,77岁的程瑞芳离开南京,回到武汉,与儿孙同住,度过了生命中最后的时光。

程瑞芳(前排中)与家人合影

1965年,为圆程瑞芳回母校看看的心愿,吴贻芳校长亲自出资邀请程瑞芳重游金陵女子文理学院,以此庆贺她的90岁生日。

1969年,程瑞芳在武汉去世,享年94岁。

程国佩回忆:“近20年前,我们才了解奶奶的事迹。居住在武汉的大哥把日记相关资料寄给我,我拿到后马上就看。从这些资料里,我们看到奶奶当时所处的条件非常艰难,在这样艰难的环境下,她还是要求正义,不怕死,她认定的事情就会坚持做下去。”

程瑞芳的曾孙程裕说:“在这样危险的环境下,曾祖母克服常人难以想象的困难,冒死记录下点点滴滴,为后人提供了历史见证,我非常敬佩她,也想了解她更多的故事。”

在后辈的眼中,程瑞芳非常注重仪表。每天,一位穿着旗袍,腰板笔直的老太太,总会在街上转上一圈,然后再回家。

在后辈的记忆里,程瑞芳晚年主要的事情就是写信。“奶奶在金女大工作很多年,有很多校友、朋友,晚年时她经常与这些朋友写信,来打发时间。”

程瑞芳(前排中)与家人合影