跨越千里,十年坚持——这所中学这样铭记历史

今天上午,纪念馆迎来了北京一零一中学和北京佟麟阁学校的学生,这群来自千里之外的师生们将在这里开展爱国主义教育活动,默哀、献花、诵读《和平宣言》并参观《南京大屠杀史实展》。

在庄严的氛围中“触摸”历史

上午八点,学生们在纪念馆公祭广场站定,由学生代表向南京大屠杀死难者敬献花圈,全体师生共同默哀。随后,由12名学生代表共同撞响13声和平大钟,钟声响彻纪念馆上空。

学生们向南京大屠杀死难同胞敬献花圈

虽然室外气温较低,但是孩子们依然保持肃穆,庄严站立。在两位领诵同学的带领下,同学们齐声诵读《和平宣言》:“和平发展,时代主题,民族复兴,世代梦想。龙盘虎踞,彝训鼎铭,继往开来,永志不忘。”

学生们在公祭广场齐声诵读《和平宣言》

一零一中学校长助理夏焕春对同学们说:“忘记历史意味着背叛。反思历史,方知从何而来,向何而去;留存记忆,才能建立认同,迈向未来。愿在我们的共同努力下,我们的国家更加强大,繁荣!”

纪念馆爱国主义教育专班刘红艳主任告诉同学们:“2015年,南京大屠杀档案入选联合国教科文组织的《世界记忆名录》,这表明南京大屠杀不仅仅是中国的灾难,也应该是全人类的共同记忆。实现中华民族伟大复兴,要靠一代一代的中国青年去接续奋斗。”

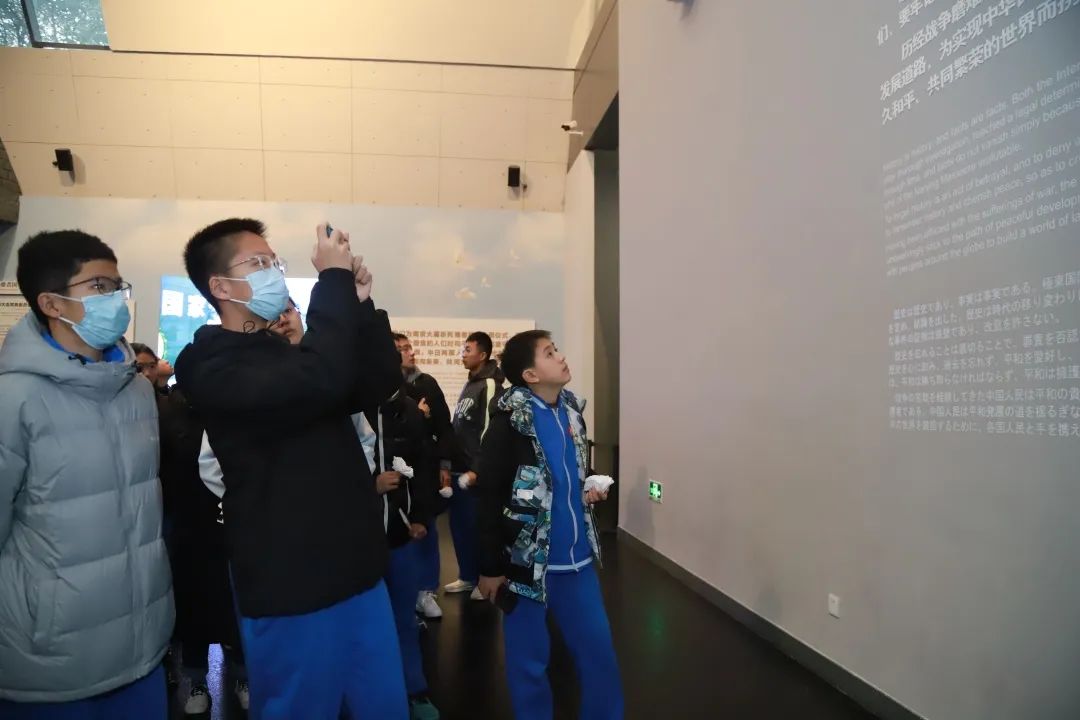

随后,大家进入《南京大屠杀史实展》参观。一张张照片、一件件藏品、一段段影像......学生们神情肃穆,静静地聆听历史诉说,“触摸”历史真相。

学生们在展厅参观

学生们在展厅尾厅撰写留言

学生们看“名单墙”上的遇难者名单

坚持十年 跨越千里开展教学

作为中国共产党在老区创办并迁入首都北京的唯一一所中学,自2015年起,北京一零一中学便组织高一年级全体师生走进纪念馆参观,至今已跨越十个年头。累计已有3000余名师生来到纪念馆接受爱国主义教育。

2016年,学生们来到纪念馆参观

2019年,学生们来纪念馆参观

北京一零一中学校长助理夏焕春说:“平时在校,会通过课程教学、主题班会、国旗下讲话等各种方式来对学生们进行爱国主义教育,自2014年国家确立每年12月13日为南京大屠杀死难者国家公祭日后,次年年初,学校便带着学生们来到纪念馆。纪念馆是一个爱国主义教育场馆,希望能在这里,让学生们接受爱国主义教育,完成我们教书育人的目标,培养未来卓越担当人才。希望学生们通过实践课程,来感受历史,牢记使命。”

从个体记忆到家国记忆

孙老师是一位高一班主任,也是一名历史教师,这已不是他第一次带领学生来到南京。孙老师说:“每一次来到纪念馆,都会有不一样的触动。平时在课堂上,会有侧重地为学生们讲解南京大屠杀的相关历史,也会拓展一些书本上没有的知识,从而让学生们更好地铭记这段属于中华民族共同的记忆。学生们是国家的未来、民族的希望,只有以史为鉴,悲剧才能不再发生,也只有正视历史,才能让同学们面向未来,砥砺前行。”

康欣悦今年刚上高一,她说妈妈曾经和她讲过18岁时在外地求学,来到纪念馆参观的经历。妈妈告诉她,纪念馆有一个“12秒流星”装置,在南京大屠杀暴行发生的6星期内,平均每12秒就会有一条生命消逝。“这次来到纪念馆,我亲眼看到了‘12秒’装置,还作为学生代表撞响了和平大钟,钟声非常沉重,让我内心深受触动。”在‘百人斩’的展板前,欣悦说,“屠刀下都是一条条鲜活的生命,他们本来也应该有平凡又幸福的生活,和我们一样......”

单思雯在参观过程中多次忍不住流下泪水,她说:”从进入展厅就完全沉浸在巨大的悲痛氛围中了,淡淡的乐声好似遇难同胞的低语,这些幸存者们的口述证言,桩桩件件历史文物,都将烙刻在我的脑海中,我会将这段经历分享给我的亲人、朋友,让更多的人了解南京大屠杀的历史。将来,我希望自己能成为一名医生,用自己的知识与能力,去拯救更多的人。“

徐慧颖说:”感谢幸存者爷爷奶奶们,他们承受了巨大的痛苦仍然顽强地活了下来,并且告诉后世关于过去的记忆。如今的幸福生活来之不易,希望爷爷奶奶们能保重身体,健康平安的生活下去。“

孙兆程是一零一中学2017届毕业生,也是当时2015年第一批来到纪念馆接受爱国主义教育的学生之一,如今在北京大学攻读硕士,同时也在兼职一零一中学的外聘选修课教师。谈到来纪念馆的经历,孙同学说:“虽然时间已经过去很久,但当时参观所产生的那种触动是永远不会消失的,因为它会让我始终记得‘在这片土地上的人们曾经经历过的事’,作为世世代代都在中国这片土地生长的人,我与同胞们共享文化、共享记忆,因此这实际上就是‘我们’曾经历过的事。中学时候的参观经历实际上是通过很多活生生的故事为我注入了一种情感层面的、对于‘我们’的认同,我会觉得作为后辈,我们应该带着这份记忆继续生活下去。”

2015年孙同学参观后发布的朋友圈内容