那年冬天,这些中国人冒死救助同胞

87年前的寒冬,20多位外籍人士与中方人士一起,建立南京安全区,保护了20多万难民。有1500多名中国人直接参与了安全区国际委员会的工作。他们不像西方人士有一层护身符,稍有不慎,极可能被日军杀害。尽管处境艰难,他们仍相互扶持,努力工作,冒死救助同胞。

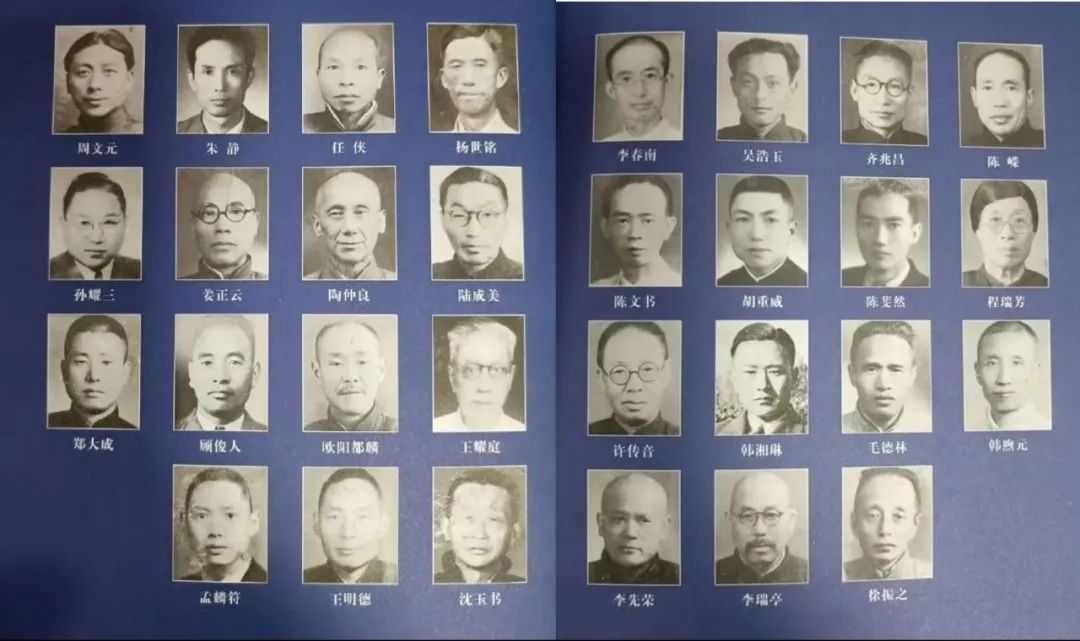

参与救助同胞的部分中方人士

南京安全区成立之初,专门成立了粮食、住房、卫生、运输委员会,负责解决难民的食、宿、卫生等问题。约翰·拉贝在告别演说中说:“我们委员会各部门的实际工作都是中国人做的,我们必须坦率地承认,他们是在比我们冒更大危险的情况下进行工作的。”并特别提及少数几位负责人:“韩湘琳先生,粮食委员;许传音博士先生,住房委员;沈玉书牧师先生,卫生委员。”

筹谋避难场所 安置难民

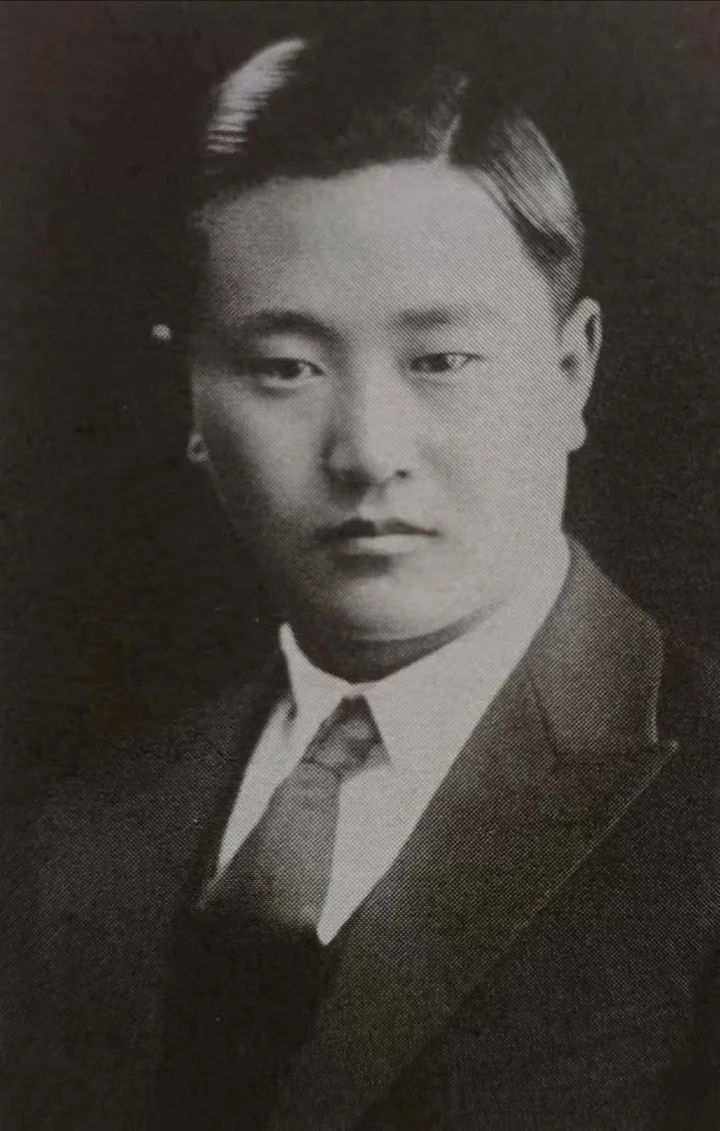

由于留在南京的难民大多数是无力迁移的贫困百姓,国际委员会在安全区设立之初就成立了住房委员会,为难民筹谋避难场所。1937年12月4日,国际委员会提供给新闻界和警方的专稿中,住房委员会组成情况如下:王廷 主任查尔斯·里格斯 副主任查尔斯·吉朱舒畅欧文C.C.朱许豪禄(音译)王明德Y.S.张王有成上述人员中,大部分都是中国人。1937年12月8日,国际委员会提供给报界的专稿中,住房委员会主任变成了许传音。许传音,字澄之,1884年出生于安徽贵池。1905年,他毕业于金陵大学前身汇文书院,并获得农学士学位。1937年12月,他应邀参加安全区国际委员会。他出任世界红卍字会南京分会副会长,参与主持了救助难民和收埋43000余具死难者尸体的工作;作为南京安全区国际委员会住房委员会主任,主持了安全区的房屋分配工作,并积极搜集证据,揭露日军的种种暴行;出席东京审判战犯军事法庭和南京审判战犯军事法庭,为审判日军南京大屠杀暴行提供证言。

许传音

在难民大规模进入安全区前,许传音领导的住房委员会未雨绸缪,将安全区分为八个区(后增为九个区),每区设一办事处,详尽调查了可用空间,以使可居之屋得到有效公正的利用,并提出安全区内房屋安置守则。

筹措粮食 解决难民吃饭问题

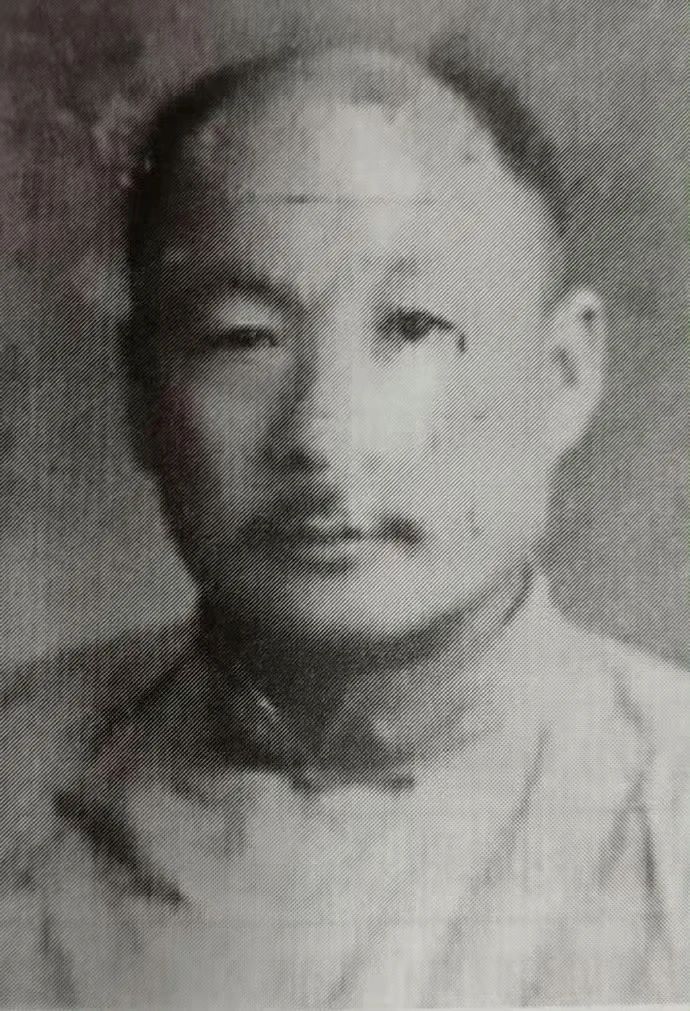

除了为难民提供避难场所,还需要通过提供粮食和资金来帮助他们解决吃饭和生活问题。粮食救济是安全区国际委员会最主要的工作之一。安全区成立后,南京有关方面委托安全区国际委员会负责照顾安全区内的中国平民,特别是要负责他们的吃饭问题。为此,南京有关方面移交给国际委员会3万担大米和1万袋面粉及10万元现金,但都在安全区外。1937年12月3日,粮食委员会成立,组成人员大致如下:韩湘琳 主任休伯特·L.索恩 副主任孙耀三朱静蔡朝松(音译)晁老五(音译)萧C.C.孟周保新(音译)上述人员中,只有索恩是西方人。韩湘琳1906年出生于山东临淄县魏家庄,曾就读于齐鲁大学经济系。他擅长外文,通晓英文、德文、法文。1937年12月8日国际委员会提供给中国报界的专稿中提到:“为了将储存在城外的米面运进来,粮食委员必须拥有一支机动的车队,但是在目前的情况下这一点很困难(注:城郊正在燃烧)。到昨天为止他一共筹集到12辆车运进了6300袋米。面粉目前还运不进来,不过粥厂用的煤和500袋盐已经有了保障。我们的粮食委员每天都运进了米面,这每一天都是一场胜利,这在今后的艰难岁月中将起到很大的作用。”据史料载,从1937年12月至1938年2月(此时安全区国际委员会更名为国际救济委员会)的这段时间里,韩湘琳领导的粮食委员会将粮食分发给安全区里的各收容所和5个粥厂,粥厂是对安全区内所有难民开放的。

韩湘琳

封井储水 解决难民用水问题

随着日军暴行的扩大,留在南京的绝大多数难民都涌向了安全区。整个安全区最高峰时有20余万难民。维持这么多人的卫生秩序是个难题。卫生委员会由3人组成:沈玉书 主任C.S.特里默大夫 副主任鲍恩牧师 委员

1937年12月8日国际委员会提供给中国报界的专稿中提到,“沈牧师先生正着手在区内建立负责卫生设施的组织。由于缺乏工人,因此在这方面也有不少困难。“在开始的几周,卫生委员会召集400名工人打扫街道、清理厕所,以及扫除难民收容所及其他聚居地的垃圾。日军攻占南京初期,有5名街道清洁工被杀。由于日军进城后,自来水供应停止,且许多水源被尸体污染,沈玉书领导的卫生委员会采取封井、储水等措施,尽力改善安全区水质,解决难民的用水问题。

沈玉书

安全区国际委员会下设25个难民收容所,除金女大难民收容所之外,收容所所长及助手均为中国人。在国际委员会的领导和管理人员的密切配合下,难民收容所的各项工作,包括维持秩序、供应伙食、保护病弱、打扫卫生等,都做得很出色,尽管条件很差,各收容所还是较好地完成了收容、安置和救济难民的任务。汤忠谟、陈文书、齐兆昌、陈嵘、顾俊人、程瑞芳、王耀庭、陈斐然、陶仲良、刘文彬……在1500多位中方人士中,我们已知姓名、了解主要活动的只有100余人。他们中的绝大多数甚至从未进入公众视野。《南京安全区档案》以及西方人士的日记、书信等资料中,也曾记录了一些中方人士的名字,多为英文记录文本,能够考证出中文姓名者不多。这1500多位中方人士和20多位西方人士一样伟大,共同折射出人性的光芒,他们不能被湮没。