请听!那年黑暗中的希望之声

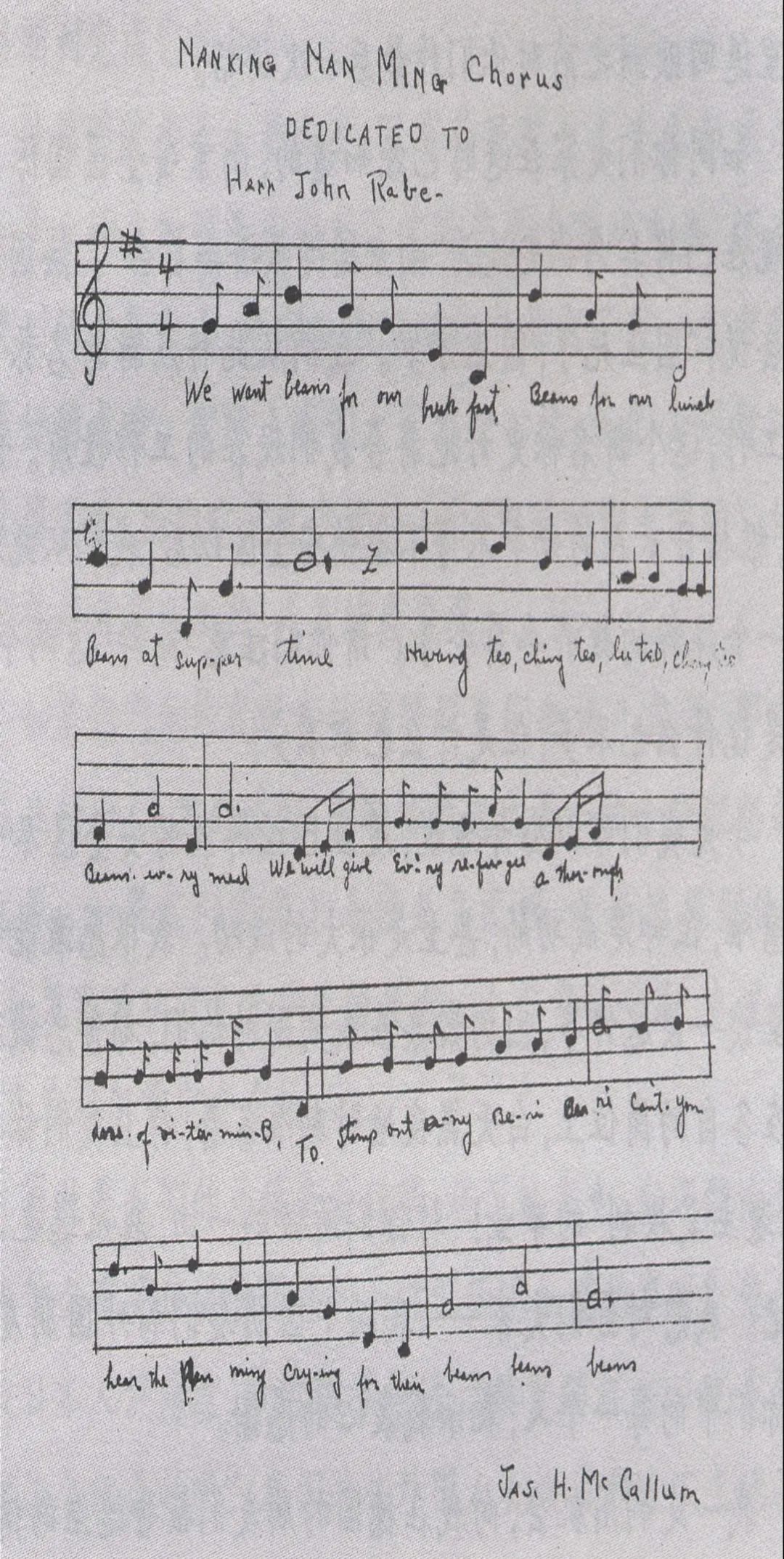

87年前的今天,南京沦陷后的寒冬,一首名为《南京难民合唱曲》的歌曲在南京安全区传唱开来。这首歌由美籍传教士詹姆斯·麦卡伦创作,因其歌词中反复吟唱“渴望用蚕豆做早餐、蚕豆做午餐、蚕豆做晚餐……”,被难民们亲切地称为《蚕豆歌》。它不仅是一首歌曲,更是那段黑暗岁月中难民的生存写照与外籍人士无私救助的见证。

南京沦陷 数十万难民陷入困境

1937年12月南京沦陷后,数十万难民陷入水深火热之中,食物极度匮乏。难民们不仅面临饥饿的威胁,还因恶劣的卫生条件染上脚气病等疾病。蚕豆因其富含维生素,成为预防脚气病的重要食物,但在当时的南京,蚕豆却是一种奢侈品。

《拉贝日记》还原寻获蚕豆经过

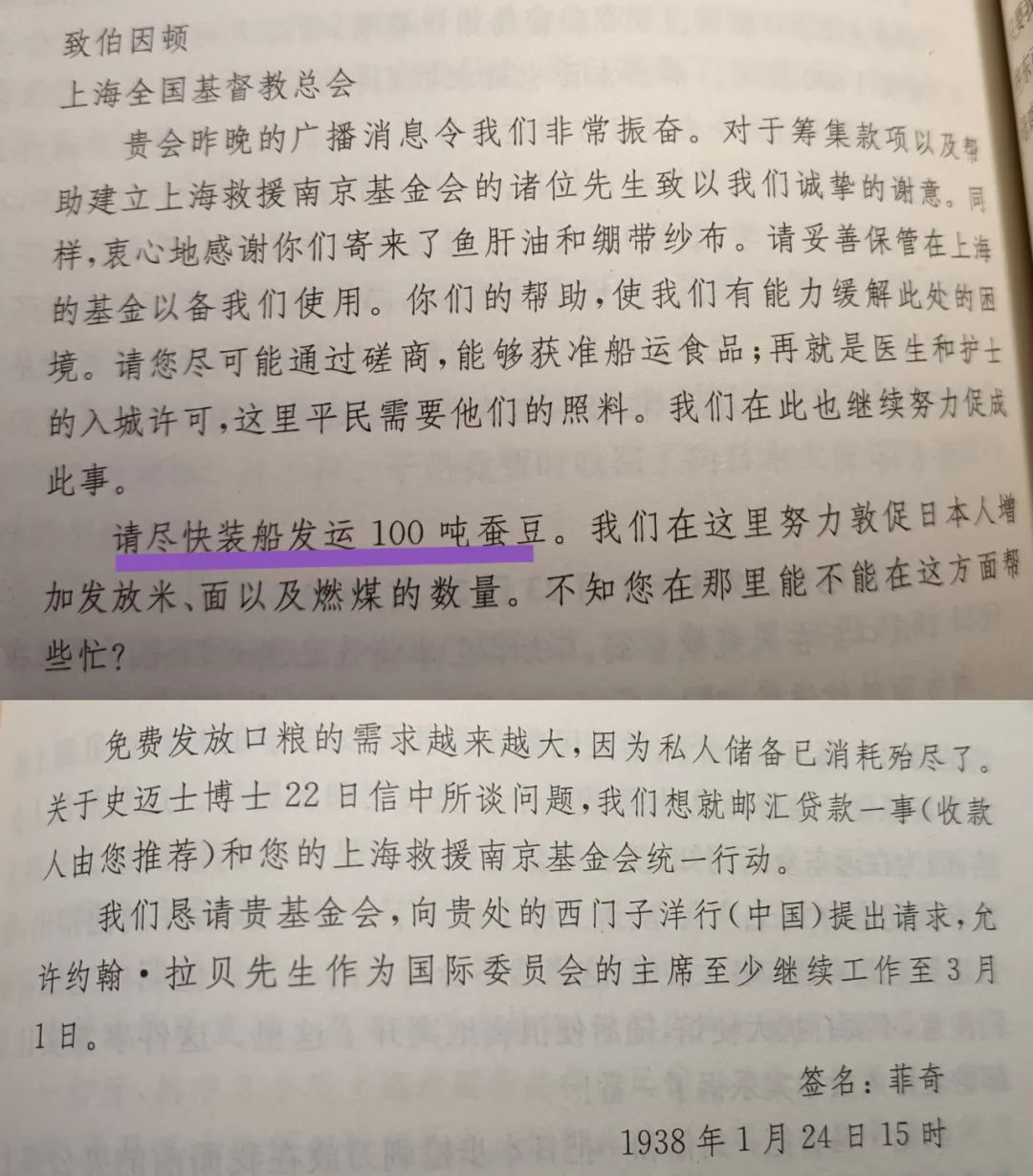

1938年1月18日,《拉贝日记》中描述了日军对外籍人士在南京城里运送粮食以及从上海运进粮食的阻挠。日记还记录了美国牧师菲奇(中文名 费吴生 编者注 )致上海全国基督教总会伯因顿的电报内容,其中提到“如在上海能购到蚕豆,请尽快船运100吨来这里”:“下午,史迈士博士(又译刘易斯·斯迈思 编者注)和菲奇带来消息说:我们1月17日的信已被日本人拒绝,是田中的口头答复。就是说,我们在城里既不可以运送米,也不可以运送其他粮食;既不可以从城里的仓库运粮,也不可以从上海运进。日本人似乎是想把难民们饿死。必须挫败这个企图。我们向上海发出如下电报:”

1月24日,《拉贝日记》中提到上海方面于前一日就18日菲奇发去电报的回应消息:“上海全国基督教总会(NCC)广播报道,1938年1月23日21时45分南京:菲奇先生上周来电求助5万元。我们的捐款已达20万元。南京方面也请求我们把食品从上海发船运往南京,但是我们至今未获日方的运进许可。”

据《拉贝日记》记录,收到广播消息后,24日15时,菲奇再致上海全国基督教总会,再次提到“请尽快装船发运100吨蚕豆。”

1月29日,菲奇乘坐英国“蜜蜂”号去上海。2月2日,南京安全区国际委员会主席约翰·拉贝在致电金陵大学校董会董事长杭立武时,告知对方外籍人士从上海筹措粮食失败的消息。《拉贝日记》写道:“委员会用于免费供给的粮食仅够两个星期,我们设法在本地或上海筹集或购买食品的努力失败了,因为日本人拒绝合作,不允许在安全区内提供或出售大米。”

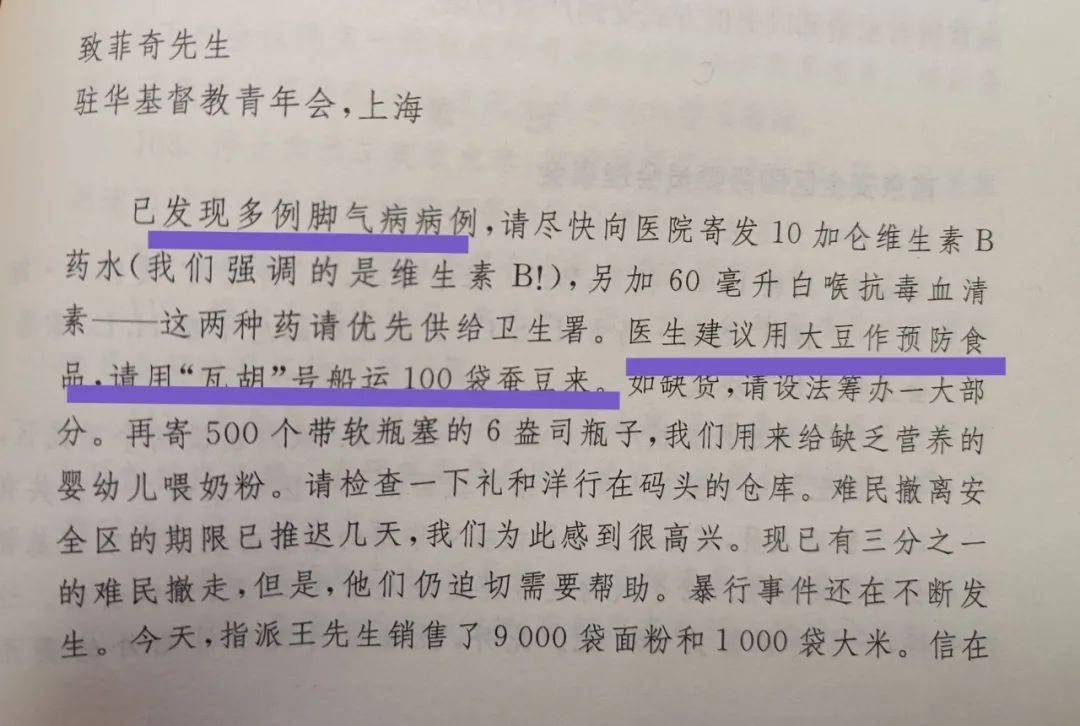

2月6日,《拉贝日记》收录了史迈士致位于上海的菲奇先生的电报。其中提到“已发现多例脚气病病例,医生建议用大豆作预防食品,请用‘瓦胡’号船运100袋蚕豆来。”

2月11日,《拉贝日记》记录:“上海传来一条好消息”:“上海方面已把100吨蚕豆装船发往这里,这正是我们治疗脚气病所求之不得的。地平线上出现了一丝曙光!”

当天拉贝在日记中还收录了《南京国际委员会遇到的几个迫切希望与日本当局合作以求解决的问题》,其中提到:“蚕豆已装上‘万通’号轮船运往这里。”

然而,蚕豆运抵南京后又起波折。2月14日《拉贝日记》中写道:“这批货应该于今天由太古洋行的‘万通’号轮船运抵这里。在上海的日本海军早已发给许可证准许船运这批蚕豆在下关靠岸,但是南京的日本军队尚未同意,后来果然遭到了拒绝。今天下午1时,上海的无线电台报道了这事,并指出:由于我们的国际委员会和自治委员会‘缺少合作’,运入货物产生困难,不言而喻,运入之事只允许由自治委员会办理。我们早已于2月12日就此事向自治委员会提出了请求。由于此事涉及鼓楼医院,因而该信由医院的威尔逊大夫签署。日本人声称,他们对南京的脚气病一无所知,这一点也不令人奇怪,因为他们根本不关心这里的健康状况。”

2月15日,《拉贝日记》继续写道:“‘蚕豆问题’尚未解决。他们要求我们无条件地将豆子交给自治委员会,否则这货物不许运入。由于我们这批蚕豆是在上海买来的,我们不能无条件地交出去。而且很有可能会有这样的危险:日本人突然拒绝自治委员会把豆子分配给我们的各个难民收容所。此外,这些蚕豆是委托鼓楼医院代销的,就是说,日本人试图禁止把粮食交给私人机构。阿利森先生(美国大使馆三等秘书 编者注)目前正在(与英国大使馆一道)作出努力,促使日本人改变态度,从而有利于我们。”

2月16日《拉贝日记》中记载,“蚕豆问题”已获解决:“美国大使馆的阿利森先生带来消息说,‘蚕豆问题’已获解决,已准许运进蚕豆,既可以在安全区内也可以在安全区外予以分发。”

2月21日,《拉贝日记》中介绍了美籍牧师麦卡伦创作的《南京难民合唱曲》,并贴了曲谱:“我缺少音乐才能多么遗憾。麦卡伦牧师先生为表示对我的敬意谱写了一首《南京难民合唱曲》,还为此写了歌词:‘We want beans for our breakfast,beans for our lunch……’(渴望用蚕豆做早餐,蚕豆做午餐……)我一点都不知道,在这个几乎被日本人刺死的神秘老牧师身上有那么多的幽默。”

希望之声 是苦难中的慰藉

美国传教士詹姆斯·麦卡伦,时任南京鼓楼医院总务主任。在南京沦陷后,他毅然放弃返美机会,选择留守南京,他冒着生命危险,驾驶救护车穿梭于炮火中,为医院的病人筹集和运送食物和物资,被大家亲切地称为“粮食运送大使”。

詹姆斯·麦卡伦

1938年2月,外籍人士设法将募集到的蚕豆从上海运到南京,分发给难民,为难民带来了生存的希望。麦卡伦触景生情,写下了《南京难民合唱曲》。在安全区内,这首歌被反复传唱,成为难民们的精神食粮。约翰·拉贝、乔治·菲奇、刘易斯·史迈士、詹姆斯·麦卡伦、明妮·魏特琳等外籍人士,用他们的行动为南京难民擎起了一盏希望的灯。

重温历史,传承大爱

87年过去了,《南京难民合唱曲》依然在纪念馆史料陈列厅内、在和平广场大枫杨树下回响,它被南京人民传唱至今。当你参观至大枫杨树下,坐在它的南侧写有“生命之力”的凳子上,面对着新生长出来的漫山遍野的紫金草嫩芽,请听一听。它不仅是历史的见证,更是对和平的呼唤。

今天,当我们重温这首歌时,不仅要铭记那段黑暗岁月,更要感恩那些在危难中伸出援手的外籍人士。他们的无私与大爱,跨越国界,照亮了人性的光辉。