赵一曼:“希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的”

“宁儿,母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情……”这是在1936年8月2日驶向刑场的列车上赵一曼用颤抖的手写下给幼子的信。她知道,此去一别,便是永诀。

别家

赵一曼原名李坤泰,1923年冬她加入中国社会主义青年团,走上革命道路。1926年她加入中国共产党,次年参加由叶挺指挥的讨伐反动军阀的战斗。

1927年初,她考入黄埔军校武汉分校,成为中国军事学校第一批女学员。在黄埔军校,她学习指挥作战,手持步枪冲锋在山道和树林间。在政治课上,理论讲授更加坚定了她的革命理想和信念。

1927年9月,赵一曼远赴莫斯科深造,她系统学习马克思主义理论,还结识了丈夫陈达邦。

别夫

1928年,赵一曼与陈达邦结婚仅几个月,她就按照组织安排回国,投身到革命斗争中,从此他们再未相见。

赵一曼与丈夫陈达邦

陈达邦在回忆录《忆一曼》中写道:“我同一曼同志在莫斯科分别时,她怀孕已经四个多月了。我建议解怀以后再回国,她坚决不同意。她说党的决定不能还价,为了照顾她,我又建议我俩一同回国。她认为夫妻离别事小,求学的任务重大,劝我莫作此想,她的党性和原则性多么坚强……”

别子

1929年,赵一曼在宜昌生下儿子,取名宁儿。由于从事地下工作的特殊性,她不得不将年幼的儿子托付给他人抚养。临行前,她抱着宁儿在照相馆留下一张珍贵的合影,这也是母子二人唯一的合影。

抗战

1931年9月18日,九一八事变爆发,赵一曼奔赴东北地区开展抗日斗争,在白山黑水之间率军民与日军浴血奋战,此时的她化名赵一曼。战友朱新阳问赵一曼:“你为什么叫赵一曼呢?”赵一曼答道:“我喜欢‘一’字,所以给自己起的名字都带个‘一’字,一超,一曼,意思指一生革命,一心一意,一贯到底,绝不改变……”

赵一曼在沈阳、哈尔滨领导群众地下抗日,之后在珠河等地带领农民开展武装斗争,她还参与领导哈尔滨电车工人大罢工,极大鼓舞了东北人民抗日的热忱,敌人称她为“手持双枪红装白马的密林女王”。

就义

1935年秋,赵一曼任东北人民革命军第三军一师二团政治委员。1935年11月,她在春秋岭战役中为掩护部队突围不幸被俘。日军为了从赵一曼口中获得抗联的情报,对她实施大量的酷刑。她宁死不屈,严词痛斥日军侵略罪行。

赵一曼从被捕到走上刑场,历时整整九个月,她经历了难以想象的酷刑,20多块碎骨头散乱在肉里,身体到处白骨外露,多处炭化。

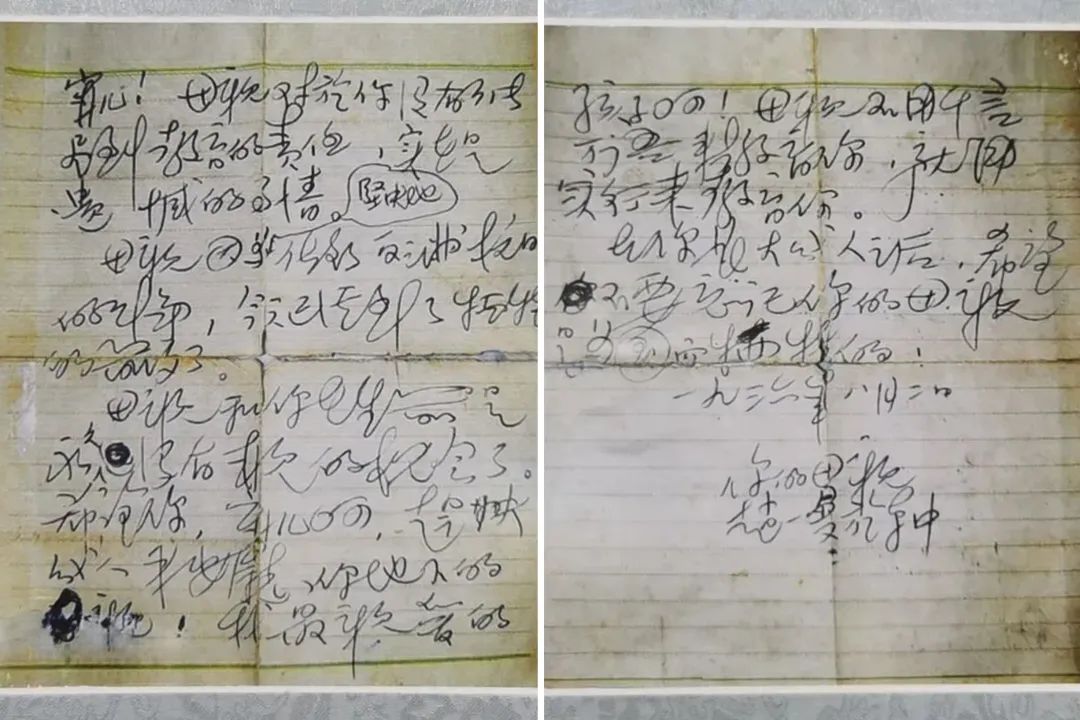

1936年8月2日凌晨,赵一曼被押上去珠河的火车,预感即将就义,她向押送人员要来纸笔,给儿子留下最后的话语。

“宁儿,母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。母亲和你在生前是永久没有再见的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”

在敌人前坚贞不屈的赵一曼,想起最牵挂的儿子时,流露出母亲特有的柔软。百余字中,她深情呼唤“宁儿”,道尽了母亲对儿子的眷恋以及共产党人对革命的信仰。

1936年8月2日,她被日军残忍杀害。这一年,她31岁,宁儿7岁。

赵一曼牺牲20多年后,当年的宁儿、长大成人的陈掖贤才看到这封信,才得知自己的母亲是抗日英雄赵一曼。

陈掖贤抄写的赵一曼的遗书

一封与子遗书,一张母子合影,这是作为母亲的赵一曼留给孩子的最后念想。在艰苦抗战中,以赵一曼为代表的东北抗联将士,将热血洒在中华大地上,彰显了保家卫国、忠贞报国、舍身为国的民族大义。