馆校共读历史,传递和平之声

今天是南京解放76周年纪念日,也是第30个世界读书日,我馆举行“阅读:通往未来的桥梁”主题读书活动。南京外国语学校学生走进纪念馆,以诵读史料的形式铭记历史、传递和平之声。

解读档案 专家有话说

活动现场,国家记忆与国际和平研究院研究员夏蓓分享了“南京大屠杀档案”申遗背后的故事以及申遗成功的意义。她说:“‘南京大屠杀档案’是人类的创伤记忆,它的申遗成功是对30万死难同胞的慰藉,是为了悲剧不再重演,是和平的胜利,更是正义的胜利。”

“纪念馆展厅内陈列着一台16毫米贝尔牌摄影机,南京大屠杀期间,国际友人约翰·马吉用这台摄影机拍下了日军在南京的暴行,留下了南京大屠杀期间的动态影像。这台摄影机及其胶片是‘南京大屠杀档案’的重要组成部分。”国家记忆与国际和平研究院研究员杨夏鸣为同学们讲述了马吉影像从秘密拍摄到重见天日再到回归南京故里的艰难历程,“正是许多人持之以恒的努力才使得胶片成功回到了当年惨案的发生地,这是一件值得庆幸的事。”

诵读历史 守护和平记忆

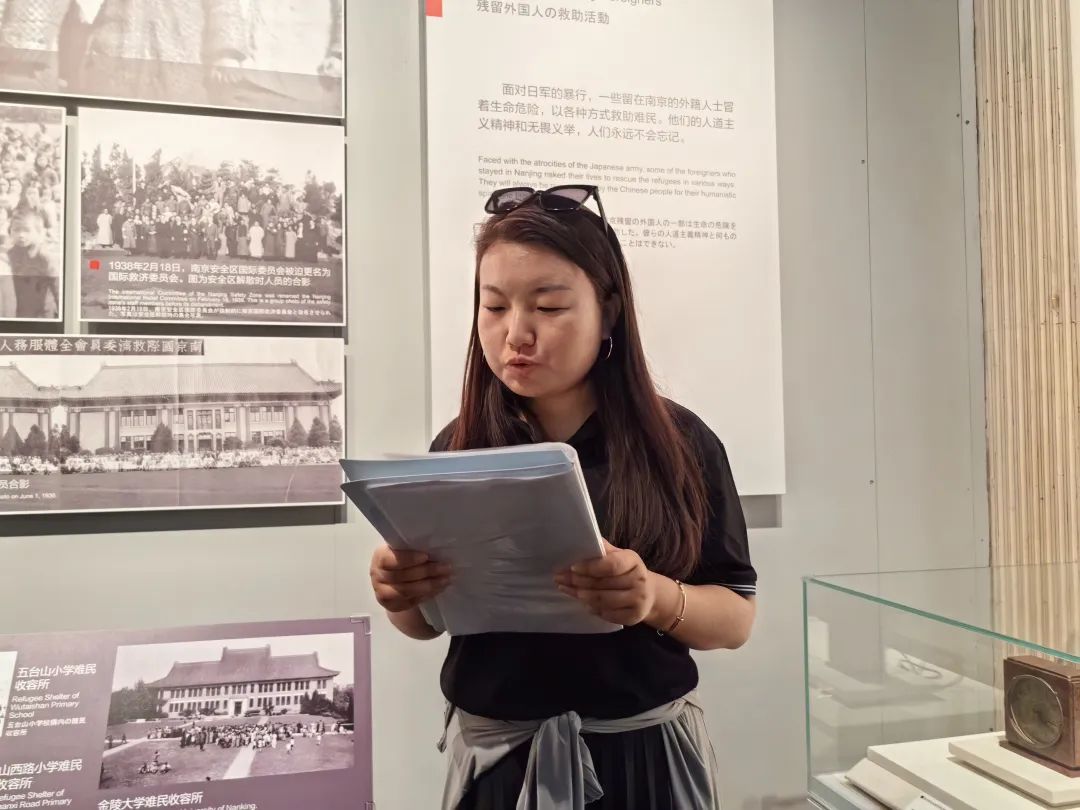

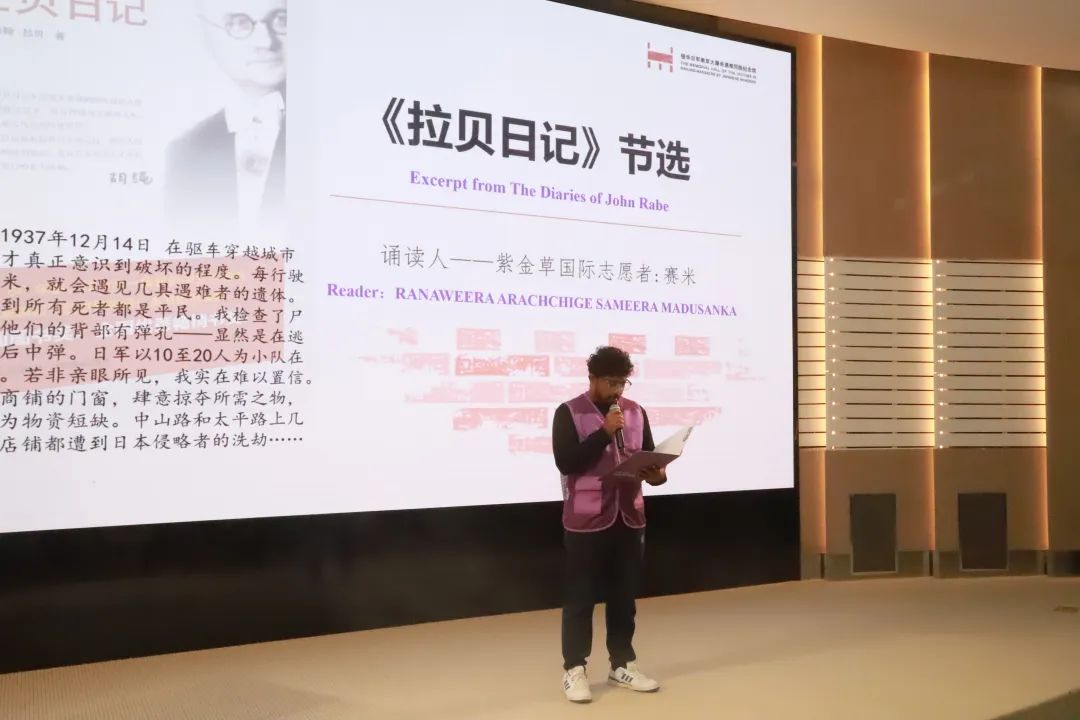

我馆教育专员王蓓、汪贝,南京外国语学校学生代表邹乐颖现场分享了“南京大屠杀档案”中的背后故事,紫金草国际志愿者赛米和那夫用英文诵读了《拉贝日记》《魏特琳日记》的节选,将在场人员重新带回了那段被黑暗笼罩的岁月。

邹乐颖说:“作为即将出国留学的学生,我们的任务不是仇恨,而是铭记历史。到了国外,我希望通过自己的力量让身边的人知道曾经在南京发生了多么骇人听闻的惨案。今天是南京的解放纪念日,76年前,南京获得了新生。在这个特殊的日子回望曾经的伤痛对我来说有着特殊的意义,我希望未来能为南京的城市建设贡献自己的力量。”

那夫表示:“我希望南京大屠杀的暴行再也不要发生,我常常把在南京的所见、所闻、所感分享给在孟加拉国的家人朋友,希望他们通过了解历史,更好去理解什么是和平以及珍惜和平。”

纪念馆馆长周峰向南京外国语学校赠送历史书籍

我馆史料陈列厅内,志愿者邀请观众一起诵读《拉贝日记》《魏特琳日记》节选,参与诵读的观众杨女士在后续采访中几度哽咽,杨女士说尽管一直以来看了很多相关的电影、电视剧,但实际来到纪念馆还是非常震撼,“我很高兴看到有这么多人参观纪念馆,这段历史不能忘。拉贝先生作为一名国际人士,在中国人民危难之际伸出援手,我们都应该感谢他,诵读他的日记是我纪念他的方式。”