烽火中的援助(5) | 穆蔼仁:援华“飞虎队”中尉有颗“中国心”

“在二战期间,Donald从美国来到中国福建教书。随后,他加入‘飞虎队’支援中国抗战,担任海岸巡视员,沿着厦门周边海岸线侦查……Donald对在中国的时光一直念念不忘。”——美国“鼓岭之友”召集人、“感动中国2023年度人物”Elyn Maclnnis(中文名穆言灵)

6月14日,穆言灵来到纪念馆,她口中的Donald是她的公公、首位镌刻于福州抗日志士纪念墙的外籍人士——Donald Maclnnis(中文名穆蔼仁)。纪念馆展览内容唤起了穆言灵的深切记忆,她把公公在中国的经历娓娓道来。

穆蔼仁

在战火中教书育人

穆言灵第一次知晓公公在中国的故事,是与丈夫结婚前。“Donald从小就对中国感兴趣。”穆言灵说,1940年,正在上大学的穆蔼仁抓住游学的机会,第一次一个人来到中国。

1940年,20岁的穆蔼仁从美国来到福州英华中学担任英语老师。当时福州沦陷,为躲避日军轰炸,英华中学迁至顺昌县洋口镇。穆言灵说:“那时福州的轰炸太可怕,学校迁到乡下,Donald前往南平附近的洋口镇 ,在那里给高中生教了一年书。在此期间,Donald学会说一些福建话。”

穆言灵参观纪念馆

穆蔼仁的学生陈世明曾回忆:“老师从霞浦步行到洋口,不知走了几天几夜。当时缺吃少穿,条件十分艰苦,能活着到洋口就不错了。在当地,他和我们吃着同样的食物,在恶劣的条件下坚持办学。”

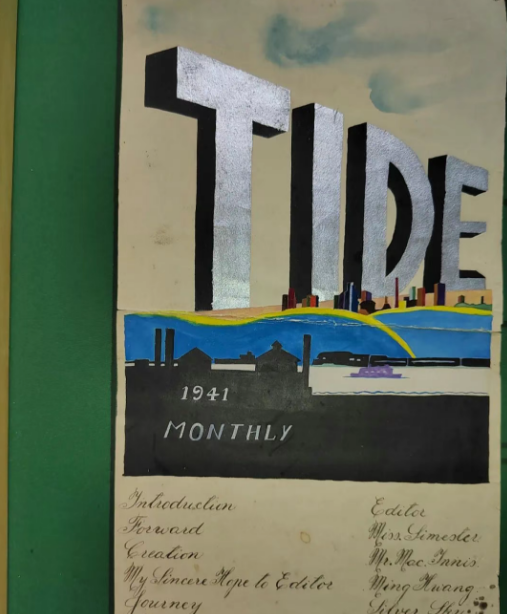

在洋口镇,穆蔼仁与中国学生结下深厚的情谊,师生们创办英文报纸《Tide》。穆蔼仁曾在回忆录中写道:“我的学生写关于洋口的新闻、文章、散文,然后由世明等学生用美雅字体书写在壁报上。这壁报很受欢迎。”

《TIDE》创刊号

穆蔼仁十分珍惜这些英文手抄报,1941年返回美国时,他将《TIDE》创刊号带回家珍藏。近50年后,穆蔼仁获得前往中国的签证,他将珍藏的手抄报带回中国。

投身“飞虎队”支援中国抗战

1941年8月1日,“中国空军美国志愿大队”成立,总部设在昆明。刚回到美国不久的穆蔼仁报名加入“飞虎队”。在此期间,他给自己起了一个中文名——穆蔼仁。1945年,穆蔼仁在厦门执行情报搜集任务。穆言灵将穆蔼仁比作“飞虎队地下的眼睛”,她说:“Donald 主要担任海岸巡视员,他与中国队友沿着厦门周边海岸线侦查。当日本军舰侵入时,他们迅速通过无线电向昆明报告坐标,随后轰炸机会飞往日舰所在位置。”

在一次侦察行动中,穆蔼仁被日军发现,他紧急登上运输机撤离时,遭到多架日机围追堵截。千钧一发之际,驾驶员凭借飞行技术和应变能力,最终成功脱险。6月12日,穆言灵参观南京抗日航空烈士纪念馆,回顾“飞虎队”历史。她表示,航空烈士为了正义和自由,在天空中与侵略者展开殊死搏斗,他们的英勇事迹不应被遗忘,这种跨越国界的并肩战斗正是国际友谊与合作的生动例证。

世代接力传承友谊薪火

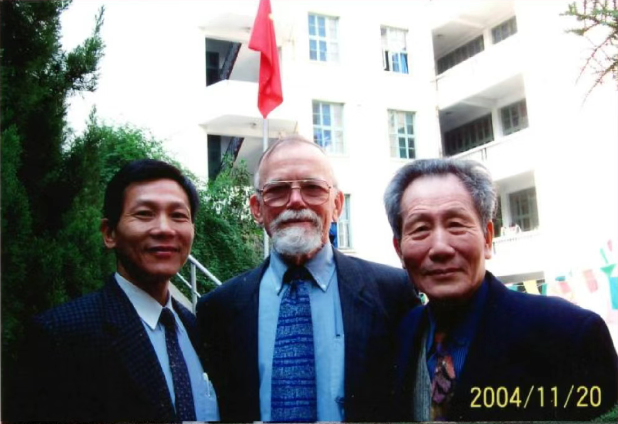

抗战胜利后,穆蔼仁回到美国完成学业并结婚,1947年携妻子重返福州任教,二儿子穆彼得也在福州出生。2004年,已是84岁高龄的穆蔼仁再次来福建做志愿者,在武夷学院执教。

2004年,穆蔼仁(左二)参加英华中学123年校庆

2005年12月10日,穆蔼仁在家中病逝。2015年,穆言灵夫妇遵照遗嘱,将穆蔼仁的一半骨灰带回福州,撒入闽江。

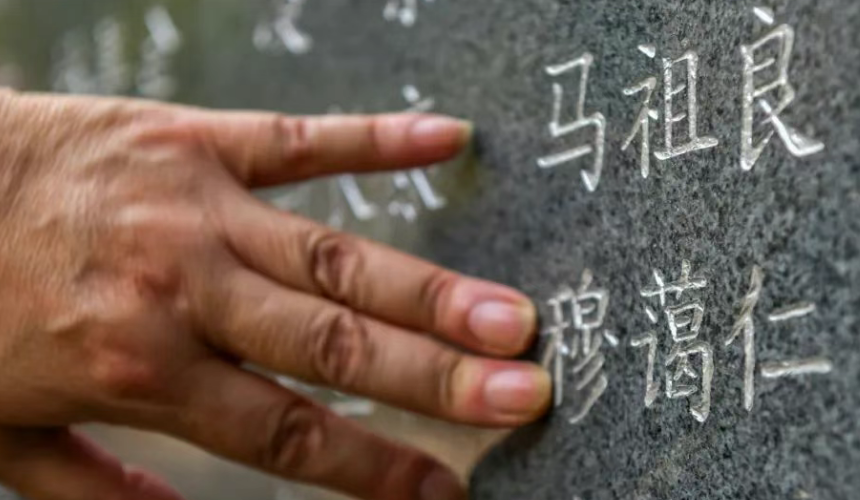

2018年9月2日,穆蔼仁的名字被刻上福州抗日志士纪念墙

受家族影响,穆言灵和丈夫穆彼得在福州创立“鼓岭之友”,它由曾在福州鼓岭生活过的美国家族后代组成,这些家族大多与中国有着绵延百年的缘分。在纪念馆“南京大屠杀史实展”中,穆言灵的目光定格在国际友人查尔斯·里格斯与鲁佩特·哈茨的照片。“我认识里格斯的外孙斯蒂文和曾外孙克里斯,这个家族传承着勇敢的精神。” 她的语气中充满敬意,“哈茨的后人如今生活在澳大利亚。”

参观纪念馆后,穆言灵写下留言:“致我亲爱的南京朋友,我们一直在和平之路上与你们同行。”穆言灵认为,人类应当去处理冲突、化解分歧,从而构筑持久和平的世界,“唯有理解他人、搭建沟通桥梁,才能避免战争重演。”