今天,南京与世界用史实搭建“记忆之桥”

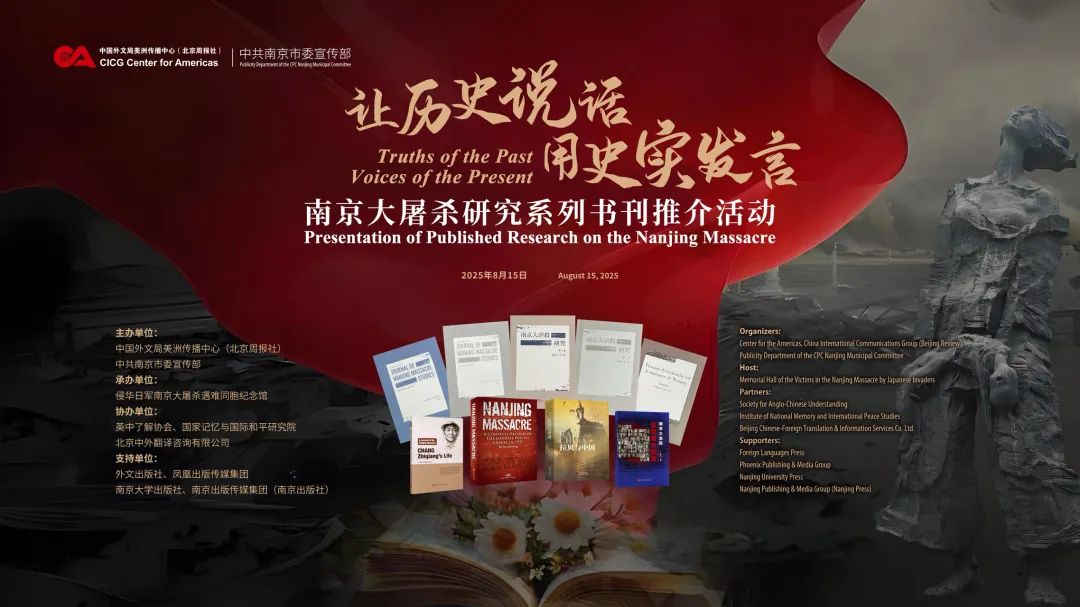

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。今天上午,由中国外文局美洲传播中心(北京周报社)和中共南京市委宣传部联合主办的“让历史说话 用史实发言”南京大屠杀研究系列书刊推介活动在我馆举行。

活动吸引了援华抗日友人后代、国际专家学者等跨越国界的参与者,包括国际友人约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝、援华抗日国际友人乔治·何克的外甥马克·托马斯、《红星照耀中国》作者埃德加·斯诺之侄埃里克·福斯特等50余名中外嘉宾。

中外嘉宾参观纪念馆

这场跨越国界的相聚,不仅是对历史的深刻回望,更以确凿的史实为基础,增进中外人士在历史认知上的共识,搭建起一座连接过去与未来的“记忆之桥”,让南京与世界紧密相连。

在南京大屠杀题材外译图书微书展上,《日本侵华南京大屠杀研究》英、法、日文刊,《南京大屠杀史》英、希伯来、波兰、韩、西班牙文等多语种版本,《南京大屠杀幸存者常志强的生活史》英、日文版,以及《拉贝日记》《拉贝与中国》《南京大屠杀全纪实》等著作整齐陈列。中外嘉宾驻足在微书展前,翻阅外译书刊。不同语种的书籍像一座跨越语言的桥梁,将历史的真相延伸向世界的每个角落。

活动通过推介相关研究书刊,让南京大屠杀历史以更系统、详实的方式被铭记。大量的史实资料得以集中呈现,能让更多人深入了解历史细节,避免历史记忆被淡忘或篡改,确保这段惨痛的历史在跨文化、跨国界中有效传承。

近年来,越来越多的南京大屠杀研究外译书刊出版发行,构建起多语种传播南京大屠杀史实的立体格局。系列书刊是历史研究的重要成果,推介活动为这些成果提供了展示和交流的平台,有助于推动南京大屠杀历史研究的进一步深入。同时,外译书刊的展示和传播,能让国际社会更全面、客观地了解这段历史,扩大历史真相的国际影响力,驳斥错误言论,维护历史的真实性。

援华抗日国际友人后代、国际媒体人等各界人士对书刊外译工作给予了高度评价和热切期待。中国工合国际委员会主席柯马凯、埃里克・福斯特、巴基斯坦《每周邮报》编辑马慕月、太和智库高级研究员艾那・唐根等纷纷对此发表见解。

历史真相的传播,离不开深耕者的坚守与努力。中国作家协会原副主席、《南京大屠杀全纪实》作者何建明分享创作经历。该书系统揭露日军暴行,被翻译成英语、日语、泰语、韩语、越南语、马来西亚语等多语种版本。

今天,由纪念馆发起的“南京大屠杀史料多语种数字传播平台”启动。该平台以建设成为全球性南京大屠杀历史研究与传播的多语种数字平台为目标,向世界揭示南京大屠杀历史,增进国际社会对中国二战历史以及南京大屠杀史实的了解。

太和智库高级研究员艾那・唐根认为,仅靠文字传播历史是不够的,还需要用图像和影像来补充,“当今世界,暴行未止,我们必须唤醒全球良知,用世人能够理解的方式触动人心。唯有如此,才能改变人们的认知,并传递这样一种希望:唯有不再践踏人性,才能防止悲剧再度发生。”

中国政府友谊奖获得者、中国外文局美洲传播中心旗下媒体《今日中国》葡文版杂志执行主编高文勇说:“要建立多语种在线资料库,收录相关证词、照片和档案,供全世界查阅了解。将南京的这段记忆融入我们对历史的反思与对和平的承诺之中,必将带来诸多裨益。”