建馆四十年——守护历史记忆 汇聚和平力量

守护历史记忆 汇聚和平力量

江东平

时光荏苒,斗转星移。四十年,在浩瀚史册中不过是刹那微光,却让肩负特殊使命的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,在时间的熔炉中淬炼出信念的星火,于历史的河流中锚定精神坐标。

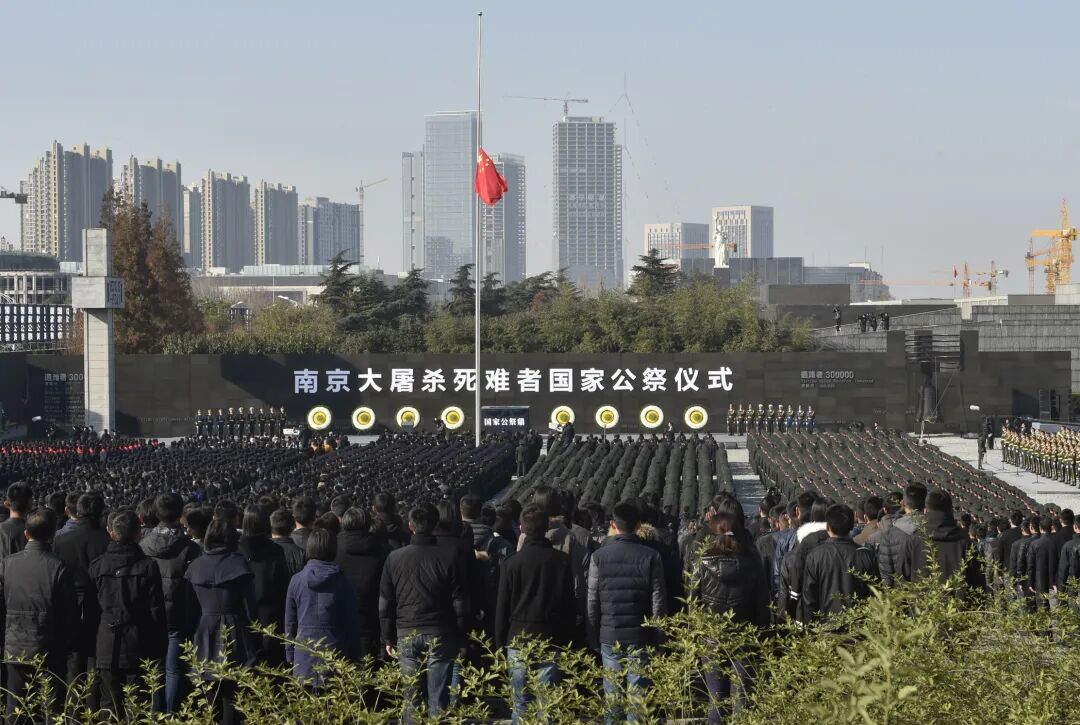

1985年8月15日,纪念馆在侵华日军南京大屠杀江东门集体屠杀地及遇难同胞丛葬地遗址上建成开放。2014年2月27日,第十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。2014年12月13日,首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式在纪念馆举行,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平和南京大屠杀幸存者代表、85岁的夏淑琴老人及少先队员代表、13岁的南京大屠杀死难者遗属阮泽宇一起为国家公祭鼎揭幕。2015年10月9日,纪念馆参与申报的《南京大屠杀档案》被联合国教科文组织列入《世界记忆名录》。在社会各界的关心支持下,今天的纪念馆已从遇难同胞悼念之地、历史记忆保存之所,升华为民族精神的锻造熔炉与国际和平的交流阵地。

2014年12月13日,首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式在纪念馆举行

以史为鉴、以证为要、以教为桥、以和为愿,四十年征程如炬,纪念馆以无声的诉说,让历史的警钟长鸣于天地,让和平的薪火永续于人间。四十载,是不惑,是觉醒,更是和平的丈量——它见证过往的苦难,也照亮未来的方向;它铭记民族的伤痛,更呼唤世界的和平。

“建”与“藏”从空间载体到城市地标的迭代升级

四十载风雨兼程,一座纪念馆的“成长”轨迹,恰是一段民族记忆从零散到系统的镌刻历程。从“无”到“有”,由最初占地2.5万平方米的悼念遇难同胞的纪念场馆,发展为总占地面积10.3万平方米集暴行、抗争、胜利、审判、和平五大主题于一体的综合性场馆。四十年间,纪念馆以建筑空间的迭代升级为载体,以历史记忆的传承创新为内核,完成了从“遇难同胞纪念地”到“国家记忆之场”的庄严跃升。

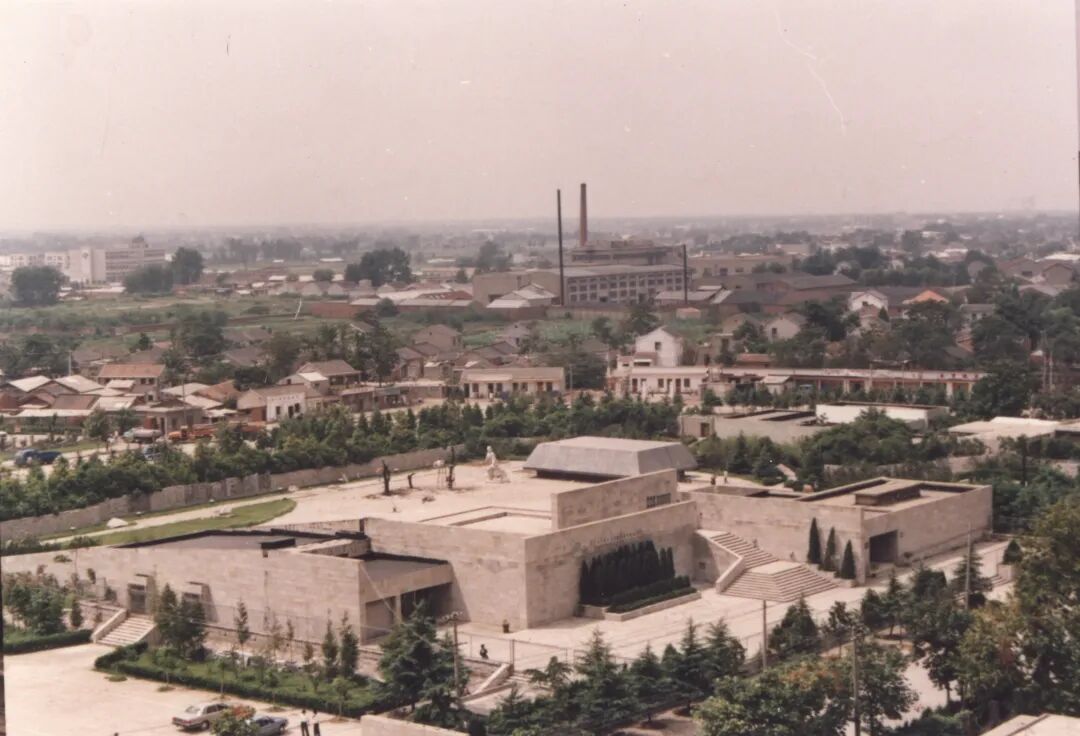

将时间指针回拨到1982年。日本文部省公布教科书审定结果,其淡化对外侵略历史、美化侵略战争的行径,引起中国政府和中国人民的强烈不满和极大愤慨。1983年,南京市响应民众诉求,设立“‘南京大屠杀’编史建馆立碑工作领导小组”,在侵华日军江东门集体屠杀地及遇难同胞丛葬地遗址上启动纪念馆建设。1985年8月15日,纪念馆正式建成开放,邓小平同志亲笔题写馆名。纪念馆以南京大屠杀史实为核心,通过文物史料、展览陈列和教育传播,建构起一个既呈现历史真实又寄托情感共鸣的记忆场域。

每一次扩建,不仅是物理空间的延伸,更是历史事实与和平理念的具象化呈现:1995年二期工程完工,史料陈列厅的扩建与改陈,遇难者名单墙上的一个个名字,都在还原史实中让历史的厚重触手可及;2007年新馆(三期工程)建设完成,以“从灾难到和平”为主题,“和平之舟”的场馆造型冲破阴霾,象征历史创伤向和平愿景的转化;2015年三期扩容工程完工,聚焦“胜利”主题,形成“胜利广场—胜利之路—胜利展厅”空间序列。新增“三个必胜”主题展区与南京利济巷慰安所旧址陈列馆,让历史的叙述更加完整,成为人们寄托哀思、铭记历史的重要场域。

1985年8月15日,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆正式开馆

1985年,建成开放后的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆貌

2007年12月13日,三期工程建成后的新馆馆貌

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆和平广场与胜利广场

2014年12月13日,冬阳斜照下的纪念馆迎来历史性时刻——首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式在此庄严举行。半垂的国旗,肃穆的国家公祭鼎,长鸣的警报,《和平宣言》的宣读声——这些庄重的仪式化表达,让历史的回响穿越烟云,将民族的悲恸淬炼成永恒的集体记忆,告慰遇难者、警醒每个人。这场以国之名举行的祭奠,不仅让个体哀思汇聚成民族精神的江河,更重塑了这座纪念馆的存在意义:从地方纪念场所,升华为承载国家记忆的精神地标,成为推动全球和平对话合作的重要力量。

以国家公祭为支点,以教育服务为纽带,纪念馆将国家纪念场所的功能拓展为多维度的“记忆传承场”与“和平同心圆”,通过构建“历史认知—情感共鸣—价值塑造”的教育闭环,通过“和平寄语墙”“和平之声”“祭忆之声”“让记忆照亮未来”等一系列国家公祭主题教育活动,实现了历史记忆的当代转化,凝聚起“以史为鉴、开创未来”的奋进力量。

如果说纪念馆是一座精神丰碑,那么馆内的文物就是丰碑的核心基石。每一件文物,都是历史的见证者,也是真相的代言人。自1985年开馆以来,打捞散落的历史碎片,还原历史真相的工作从未停歇:从最初“万人坑”遗址的三次考古发掘、考证与保护,到大规模寻访南京大屠杀幸存者并收集2750多份受害者口述资料,现在纪念馆已形成完善的海内外文物征集、保护与利用机制。纪念馆现有藏品10.6万件(套),其中国家一级文物79件(套)、二级文物319件(套)、三级文物824件(套),这些从海内外征集入藏的文物、档案、史料、照片以及音像资料,如同一块块拼图,渐次还原南京大屠杀的历史真相。

四十年来,文物史料征集足迹遍布世界各地:从日本正义人士调查和搜集加害者的自白,到国际友人后代将历史见证物带回南京;从海外华人搜寻史料,到国内藏家捐赠文献;从前往日本旧书店搜集书刊,到远赴欧美各国查阅档案……从世界各地捡拾起那些散落的历史碎片,让那段惨痛历史的细节愈发清晰,让一代代人接力铭记。

历史之镜,在岁月流转中越擦越亮。2004年,纪念馆率先对社会公众免费开放,当年接待观众114万人次。2014年南京大屠杀死难者国家公祭日设立后,参观人数呈爆发式增长。纪念馆向人们无声地诉说着那段惨痛的历史,孜孜不倦地播撒着“铭记历史、珍爱和平”的理念。无数参观者,在这里加深了对民族苦难的认知,成为“祭忆”的自觉传承者。

“证”与“辨”从史料碎片打捞到还原历史真相

纪念馆史料陈列厅有一面南京大屠杀幸存者照片墙。每当一位登记在册的幸存者离世,就会有一盏灯熄灭。如今,照片墙上亮着的灯仅余26盏。生老病死,规律使然。这些灯终有熄灭的那一天,但历史永不消逝。还原史实,捍卫真相,离不开史学研究。四十年来,研究始终是纪念馆的基础工作。从持续挖掘史料、推进编辑出版,到建设学术研究平台、开展研讨交流,推动南京大屠杀研究不断走向深入,受到社会各界广泛关注。

1995年8月14日,纪念馆发起成立南京侵华日军南京大屠杀史研究会,成为国内最早建立的专门研究南京大屠杀史的学术团体,推动了南京大屠杀以及日本侵华史等相关问题的研究。2008年,纪念馆创办辑刊《南京大屠杀史研究》,后更名为《日本侵华史研究》。2018年,《日本侵华南京大屠杀研究》正式创刊,2025年8月,该期刊入选CSSCI来源期刊。2016年,江苏省重点高端智库“南京大屠杀史与国际和平研究院”在纪念馆挂牌运行,2021年更名为“国家记忆与国际和平研究院”,进一步强化了记忆与和平两大研究主题。

2025年8月,《日本侵华南京大屠杀研究》入选CSSCI来源期刊

历史的真相深藏在档案文献里,又在史料研究中不断深化。纪念馆以史料挖掘和整理为基础,不断推出史学研究成果,编辑出版了100多种(套)书籍。出版著作《侵华日军南京大屠杀江东门“万人坑”遗址的发掘与考证》以及遇难者、幸存者名录等史料。出版史料汇编《南京大屠杀史研究与文献系列丛书》35册、“南京保卫战史料与研究”丛书15册,编辑《南京大屠杀辞典》《守望历史:四十年来南京大屠杀记忆传承口述》等书籍。普及读物《时间证人》以“时间”为线串联起南京大屠杀幸存者证言、摄影师手记和名家感言,向读者呈现“证人”的拼图。每一本史料的出版,每一份档案的解读,每一件文物的考证,都是实证研究的成果,成为历史真相的注脚。

南京大屠杀档案史料、研究成果的影响,早已超越民族和国界。推出《人类记忆:南京大屠杀实证》英文、日文、德文版,《南京大屠杀史实展》英文、日文版等多语种外译著作,搭建国际学术研讨平台,加强口述史项目国际合作……纪念馆的每一次努力,都是在让历史的真相跨越语言的阻隔,走进更多人的心中。

四十年来,纪念馆以文物、档案、文献等为依托,弘扬正确的二战史观,旗帜鲜明反对历史虚无主义,坚决批驳歪曲和否认南京大屠杀的各种谬论。一方面,深入挖掘南京大屠杀受害方、加害方和第三方档案史料,以正视听、以明是非,出版《南京大屠杀遇难者名录》《侵华日军南京大屠杀日本报刊影印集》《侵华日军南京大屠杀外籍人士证言集》等资料,把南京大屠杀的历史真相全面地呈现给读者;另一方面,发表批判性文章以驳谬误、以辨是非,推出《千年之交的较量:抗议大阪反华集会与日本最高法院对东史郎案不公正判决文集》等,驳斥日本右翼势力言论,捍卫历史真相,维护人类正义。

2018年12月8日,“世界记忆名录——南京大屠杀档案”碑揭幕仪式在纪念馆举行

史实研究的每一步推进,都是对颠倒黑白者的有力回击;每一项研究成果的问世,都使各种歪理邪说不攻自破。纪念馆用一份份新发现的档案文献作回应,用一次次严谨的考证作批驳,让世界在确凿的证据前听见历史的回响。

“传”与“育”从历史现场到精神课堂的薪火相传

历史不仅是凝固的展陈,更是流动的课堂。

今年8月14日,一群穿着校服的青少年缓缓走进史料陈列厅。正值暑期,这样的场景,每天都在纪念馆上演。肃穆的“万人坑”遗址、触目惊心的历史照片、幸存者的血泪证言……纪念馆每一处展陈都如无声的教科书,直击人心。纪念馆始终将爱国主义教育作为核心使命之一,教育与感染着每一个到此参观的人。

四十年来,纪念馆以“传”为纽带、以“育”为使命,通过多维度教育体系,让历史记忆转化为培育爱国主义精神的丰厚土壤,让和平理念在代际传承中生根发芽。

近年来,纪念馆还创新教育方式,构建“历史遗址+主题展览+数字科技”立体教育体系。例如,通过声光电技术还原光华门中国军队的英勇战斗,让参观者感受到血战到底的英雄气概;在“证言新维度”互动展区,观众可与南京大屠杀幸存者夏淑琴的“数字人”进行对话。这种沉浸式体验打破传统教育的局限,让历史更具感染力。

为适应不同群体需求,纪念馆开发分众化教育体系:针对青少年推出“祭忆之声”诵读、“紫金草研学课堂”等活动,让历史教育“活”起来;针对即将出国留学的高中生、入伍官兵、港澳台同胞、新上岗教师、公职人员、留学归国人员等不同群体设计行前一课、入伍一课、复兴一课、从教一课、入职一课、归国一课等“六个一课”分众化教育模块,将思政课堂与历史教育深度融合,2023年该项目入选全国“大思政课”优质资源示范项目。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆“入伍一课”

以仪式浸润心灵,以艺术传递力量。在纪念馆,教育不仅是静态的参观,更是动态的体验。每逢清明、国家公祭日等重要节点,纪念馆都会策划形式多样的主题教育活动。例如,每年国家公祭日举行的“烛光祭·国际和平集会”,参与者手捧烛火,在“和平之声”的旋律中,以庄重的仪式寄托哀思、祈愿和平。这种充满仪式感的教育方式,让参与者深刻感受到历史的沉重与和平的珍贵。此外,纪念馆还在全球征集青少年艺术作品,让不同文化背景的年轻人通过艺术对话,共同守护历史记忆。

2023年“烛光祭·国际和平集会”

在纪念馆内,一抹紫色身影格外引人注目——他们是紫金草志愿者。这支队伍自成立以来,注册人数已发展至近3万人,其中包括由来自46个国家和地区的697名在宁高校留学生组成的紫金草国际志愿者队伍。日本志愿者黑田薰用中文向观众讲述南京大屠杀史实,埃及志愿者法易通过社交媒体向阿拉伯世界介绍纪念馆和南京大屠杀历史。他们以多元视角、多语种讲述,让历史真相跨越语言与文化的藩篱。

紫金草志愿者

四十年,爱国主义教育结出累累硕果,开馆至今纪念馆累计接待海内外观众1.5亿人次,其中35岁以下青少年群体占比超七成。无数参观者在此经历思想的蜕变——从对历史的初步认知到对民族苦难的深刻共情,从被动接受史实到自觉成为记忆传承者。来自广东的大学生陈祉霖在留言簿上写道:“以前只是在课本上读到这段历史,来到纪念馆后更加感受到和平的珍贵,我们更要努力守护今天来之不易的安宁。”

纪念馆的教育实践也让海外受众感触良多。“紫金草国际和平学校”项目已成为国际和平教育的品牌,获得联合国教科文组织亚太遗产中心“全球世界遗产教育创新案例奖”,紫金草国际和平夏令营、遗址寻访、和平手工等特色活动建构了国际青年对这段历史的记忆,在他们心中播下和平的种子。正如日本爱知县青少年访华团成员马岛美辉所言:“日本教科书的内容远不及纪念馆展陈详细,这段历史不容否认,我要把真相告诉更多人。”

纪念馆以教育为纽带,将民族伤痛转化为精神力量,让历史记忆在代际传承中永续,让和平理念在心灵浸润中生根。

“记”与“忆”从一城之殇到世界记忆的全球传播

纪念馆的使命,不仅在于铭记历史,更在于让世界听见历史的回响。

2025年8月15日,第四批历史记忆传承人上岗仪式举行。南京大屠杀历史记忆传承人增加到38人,并首次纳入国际友人后代。自2022年起,纪念馆开展南京大屠杀历史记忆传承人认证工作,这些传承人中,既有幸存者的后代,如夏淑琴外孙女夏媛等;也有国际友人后代,如约翰·拉贝的孙子托马斯·拉贝等。他们以家族记忆为纽带,在国际活动和社交媒体上讲述历史,让真相在代际传递中延续,为铭记历史、共筑和平注入生生不息的力量。

2025年8月15日,纪念馆向第四批南京大屠杀历史记忆传承人颁发证书

这一幕幕令人动容的场景,正是纪念馆近年来深耕国际传播、构建世界记忆的缩影。纪念馆海媒账号“Nanjing Memorial(南京祭忆)”累计粉丝约9万人,帖文互动量屡创新高,发布的一段张纯如AI复原视频引起海外网友的强烈共鸣。这种超越国界的记忆传承,在数字化时代迸发出新的活力。纪念馆推出“守望幸存者”“影像见证”“云上看展”等专栏,用个体故事、历史影像、虚拟展览讲述历史真相。纪念馆以“技术赋能、全球协作”为策略,使国际传播高效触达全球130多个国家的40多家有影响力的海外媒体平台,构建了覆盖海内外的全媒体传播体系。同时,纪念馆在微博、微信、抖音等11个新媒体平台开通账号,正以全球视野与坚定行动,让南京记忆成为人类共同记忆,让和平的愿景跨越山海。

2017年9月,南京成为中国首座国际和平城市。南京大屠杀这一史实已超越历史本身,升华为全世界对和平文明的共同守护。《日本侵华南京大屠杀研究》推出英文、日文、法文刊,面向50多个国家和地区的知名大学、主要图书馆、研究机构及学者发行,成为重要的学术交流载体。“世界记忆 和平愿景——南京大屠杀史实展”亮相欧洲多国,让不同文化背景的观众产生共鸣,并在2025年国际博物馆日入选“文明桥梁计划——文物出境展览精品项目”。

纪念馆的努力,赢得国际社会的广泛认同。2017年,加拿大安大略省将12月13日定为“南京大屠杀遇难者纪念日”。当日本紫金草合唱团与南京紫金草童声合唱团同唱《茉莉花》,当各国青年在“和平海报双年展”中用画笔描绘共同愿景,当白发苍苍的幸存者与朝气蓬勃的青年志愿者并肩讲述历史,当来自五大洲的人们在公祭广场共同撞响和平大钟,历史创伤转化为文明交流的桥梁,这片曾被鲜血浸染的土地,正以记忆之光,照亮人类共创和平的未来。

2025年3月27日,纪念馆举行“铭记历史 珍爱和平”——中日紫金草合唱音乐会

从个体记忆、城市记忆、国家记忆到世界记忆,这是一条将民族伤痛转化为人类共同记忆的艰辛之路,更是一条以历史之光照亮和平未来的希望之路。在这里,痛楚化作奋进力量,记忆升华为和平愿景。这片土地上的每一份努力,都在为人类的和平添砖加瓦,让历史的回响指引前进的方向。